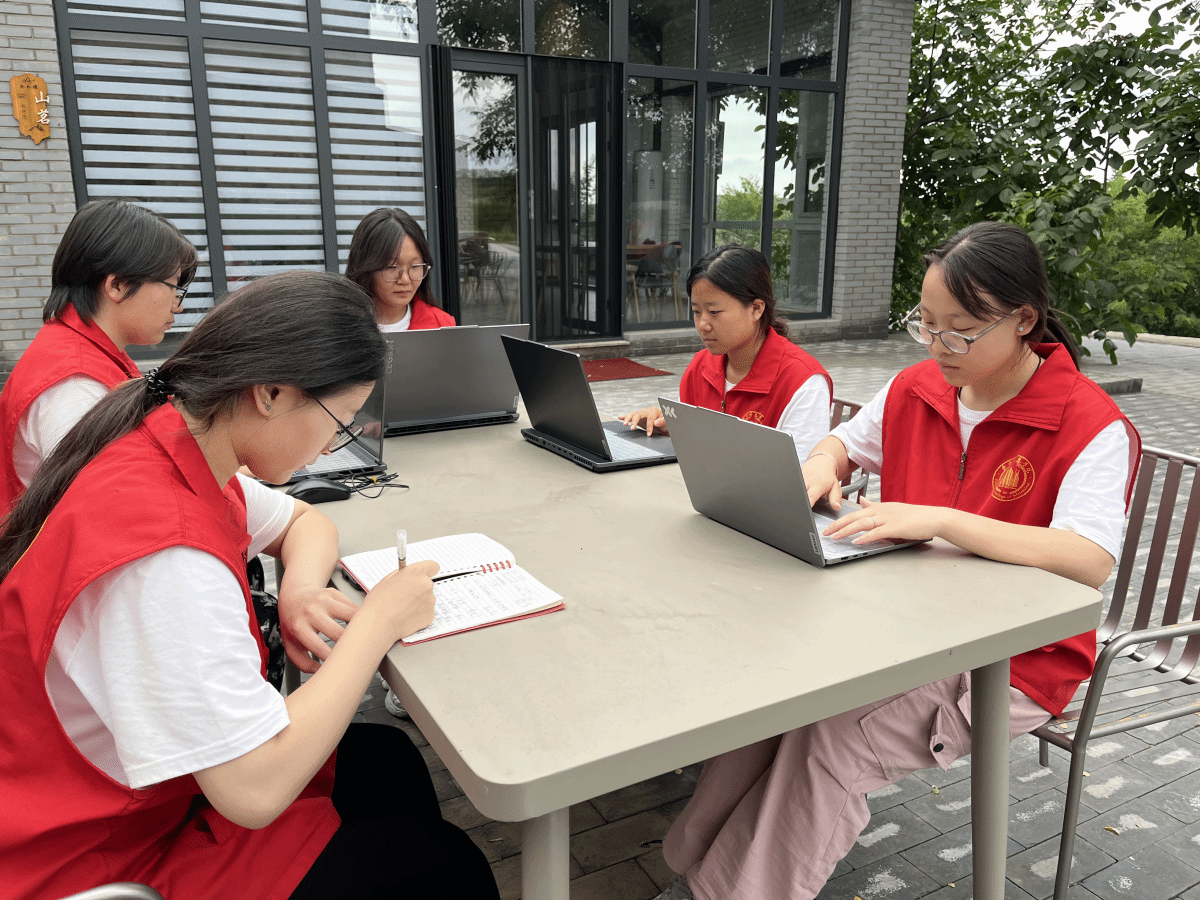

当青春与乡土碰撞,当朝气与振兴同频,让汗水浸润泥土,催生出乡村振兴的新希望。7月4日至7月14日,晋中信息学院白燕书院综合办公室主任郭丽婷、发展导师王宣皓老师、舒菲老师、武紫东老师带领燕栖云宿乡村振兴促进团的19名成员以“321+N”为实践脉络,扎根昔阳大地。并于14日开展小组感悟分享会,成员们纷纷分享着在红色遗址寻访历史足迹中,如何在历史的长河中汲取前进的力量;畅谈着如何将现代设计理念融入传统工艺,还有在田间地头、在红色遗址、在乡村基地,解码乡村振兴的“青春方程式”。

三场红色研学课堂:筑牢振兴“压舱石”

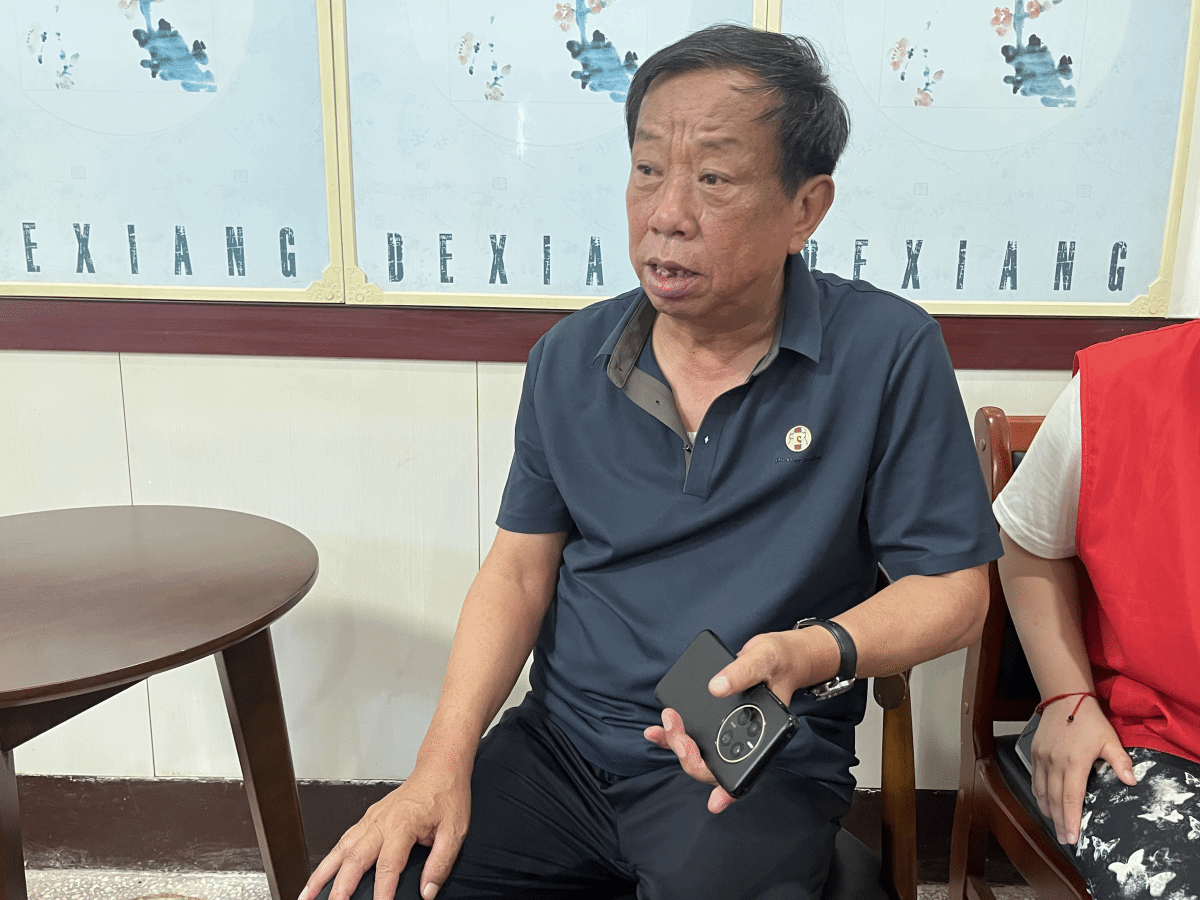

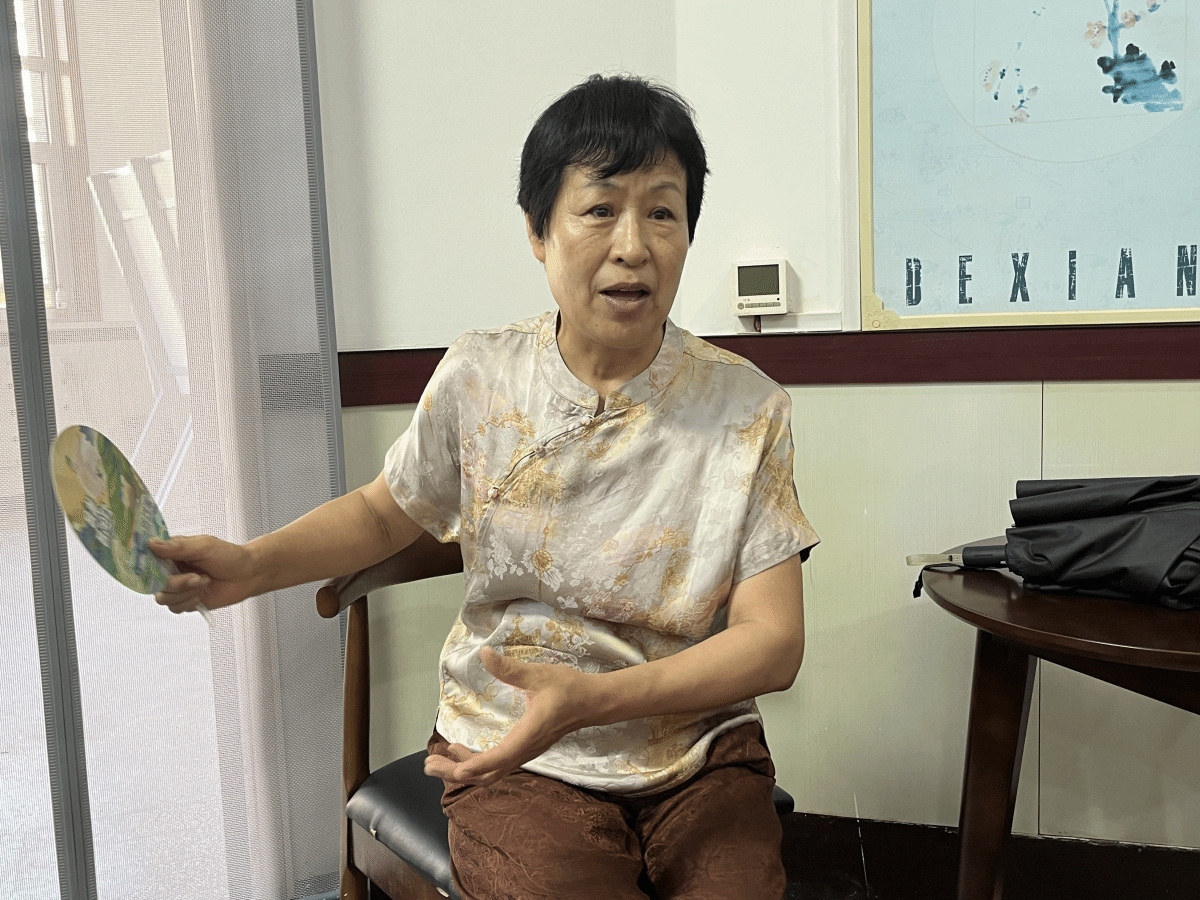

大寨访史悟精神,青年接力传薪火。走进大寨村,与贾春生书记、李怀莲副书记围坐长桌聊发展。贾春生书记感慨道:“大寨能从‘七沟八梁一面坡’蜕变到如今,靠的是代代大寨人整修梯田、固堤护田的‘不服输’劲头,一锨一镐把荒坡变成了好田。”李怀莲副书记讲道:“发大水冲毁梯田那阵,大寨人白天修坡、晚上修窝,硬是从灾里闯出条路!后来搞产业、兴旅游,靠的也是这股子不服输的劲头,把旧窑洞改成民宿、荒山头变成景区,现在年接待游客超过10万人次。这一路的故事也激励着现在的我们,在大寨精神的鼓舞下,在新时代接着发光!”我们还走进陈永贵故居,土炕、农具、旧账本静静诉说“战天斗地”的岁月;拜访96岁的宋立英奶奶,“吃苦在前、享受在后”的叮嘱格外触动我们。那些带着泥土气的奋斗细节,让我们读懂“大寨精神”不是口号,是刻进骨血的坚韧,更明白身为新一代青年,要把这份力量传下去!

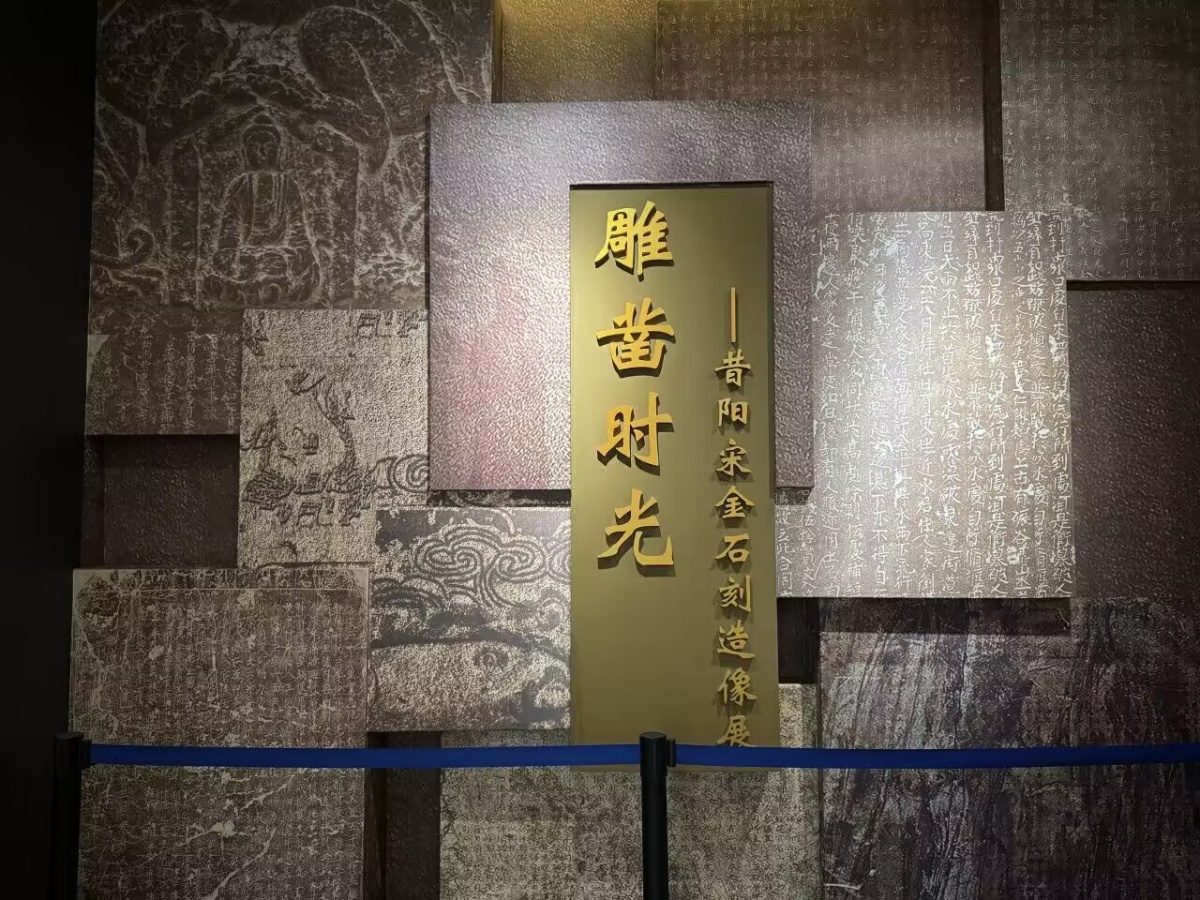

昔阳研学探馆观史,红色与古今底蕴兼具。投身昔阳红色研学,首站走进昔阳县博物馆,序厅的毛主席与陈永贵副总理握手塑像引人驻足,拉开红色记忆的帷幕;北展厅的商周青铜器带着古朴纹饰,明清农耕工具留存着岁月磨痕;南展厅则陈列着昔阳解放后至改革开放前的文物,还原大寨奋斗历程,让红色基因在历史回溯中清晰可触。移步宋金文化博物馆,八座仿木结构砖室墓按原制保存,部分内壁壁画生动再现当时风貌;20余件宋金石刻造像,分状元、宗教、墓志板块,雕工精美、神态如生;100余件宋金精品文物中,白釉剔花瓷枕等器物尽显时代工艺。登上水库堤坝观碧波,走进毛家大院触青砖灰瓦,晋商文化与乡土建筑交融。这些探访让我们明白,昔阳“家底”既有红色故事,更有从商周绵延至今的深厚历史积淀。

一街红色风华,半部奋斗史诗。我们在红旗一条街开展街头采访,听乘凉的大爷、开店的阿姨唠起往事。李爷爷摩挲着老物件感慨:“老街复原成七八十年代样,就是想让你们年轻人摸到历史的边儿”。老槐树下的王大爷扬起手臂讲起大寨往事:“这条街以前是‘奋斗标杆’,现在年轻人来打卡,咱也跟着沾光,老街现在年接待游客超5万人次,带动商铺增收超20%”。我们把这些鲜活讲述整理成《旧时光里》纪录短片,在社交平台上接力转发,让老街区的故事能被更多人看到。

两大创新推广:解锁发展“新密码”

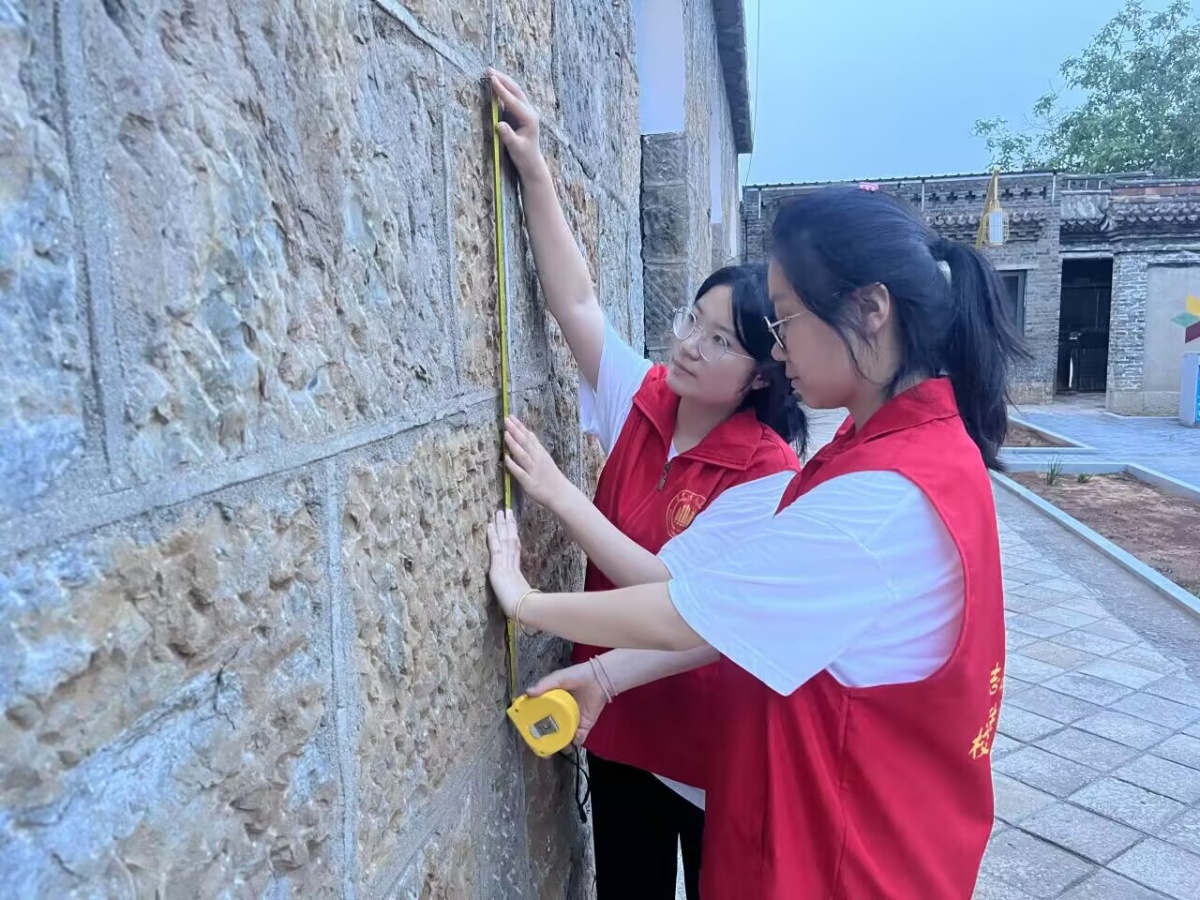

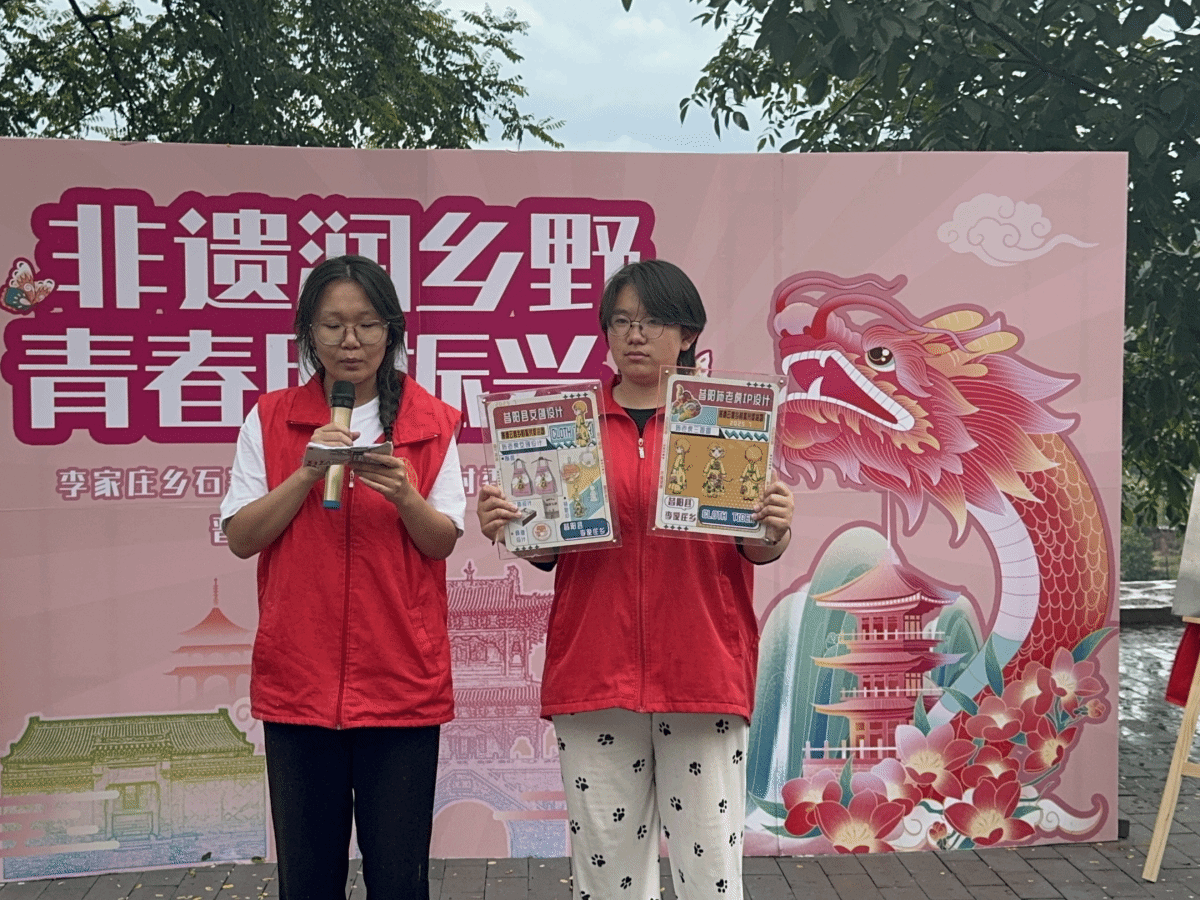

在下乡实践期间,团队成员为晋中市昔阳县李家庄乡定制文化名片,打造了“昔阳印记”文创天团——深挖地域文化根脉,设计出融合地域文化的LOGO;以非遗布老虎打造IP形象并进行人格化设定;并设计文创产品,将乡土风情融入日常物件;还进行昼夜墙绘,让游戏童趣嵌进古村石墙,让红色精神与民俗底蕴具象化。经过这一系列努力,为当地系统地建立了品牌形象,不仅增加了其品牌效应和辨识度,拓宽了当地文旅多元化的商业边界,还增强游客的用户粘性,拉进非遗与大众距离,扩大了文化传播的受众群体。

搭建“云游昔阳”数字矩阵——运用3D扫描、建模技术,对大寨村、红旗一条街进行高精度数字化复刻,打造720°全景线上游览平台,平台上线后访问量超四百人次,转载量达三百五十余次。在虚拟空间里,游客动动手指,就能漫步大寨村的石板路,欣赏错落有致的民居;沿着红旗一条街前行,近距离端详墙上的红色标语与历史印记,感受那段激情燃烧的岁月。

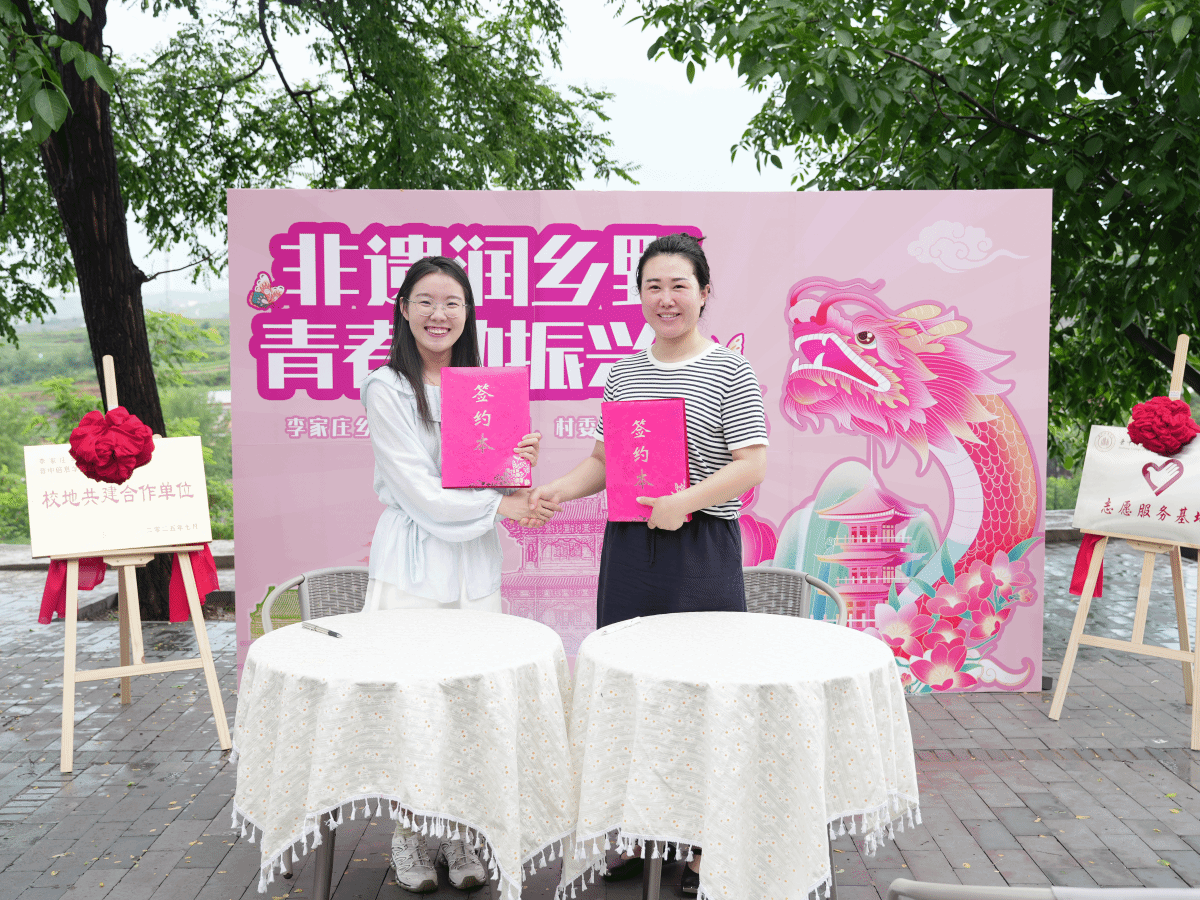

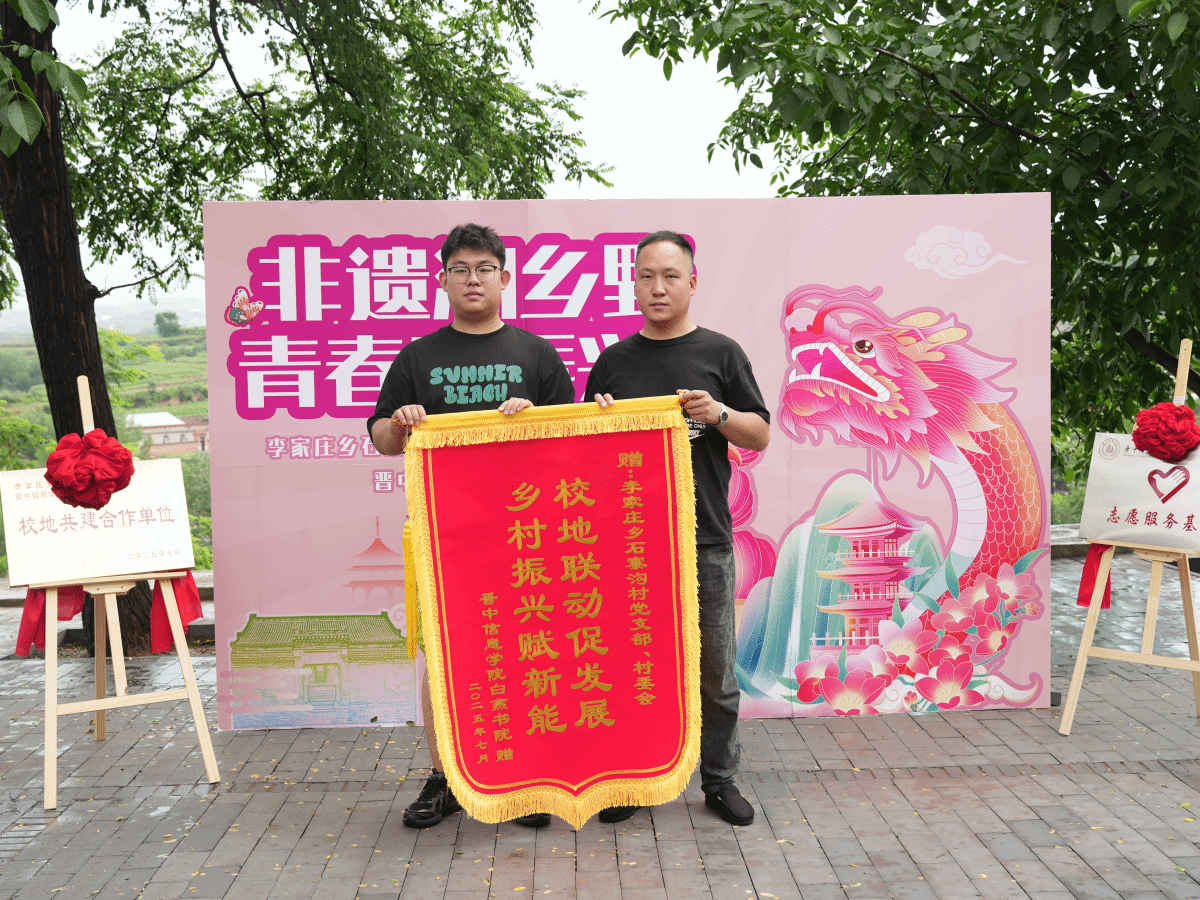

一建校地基地:校地携手联动乡村新动能

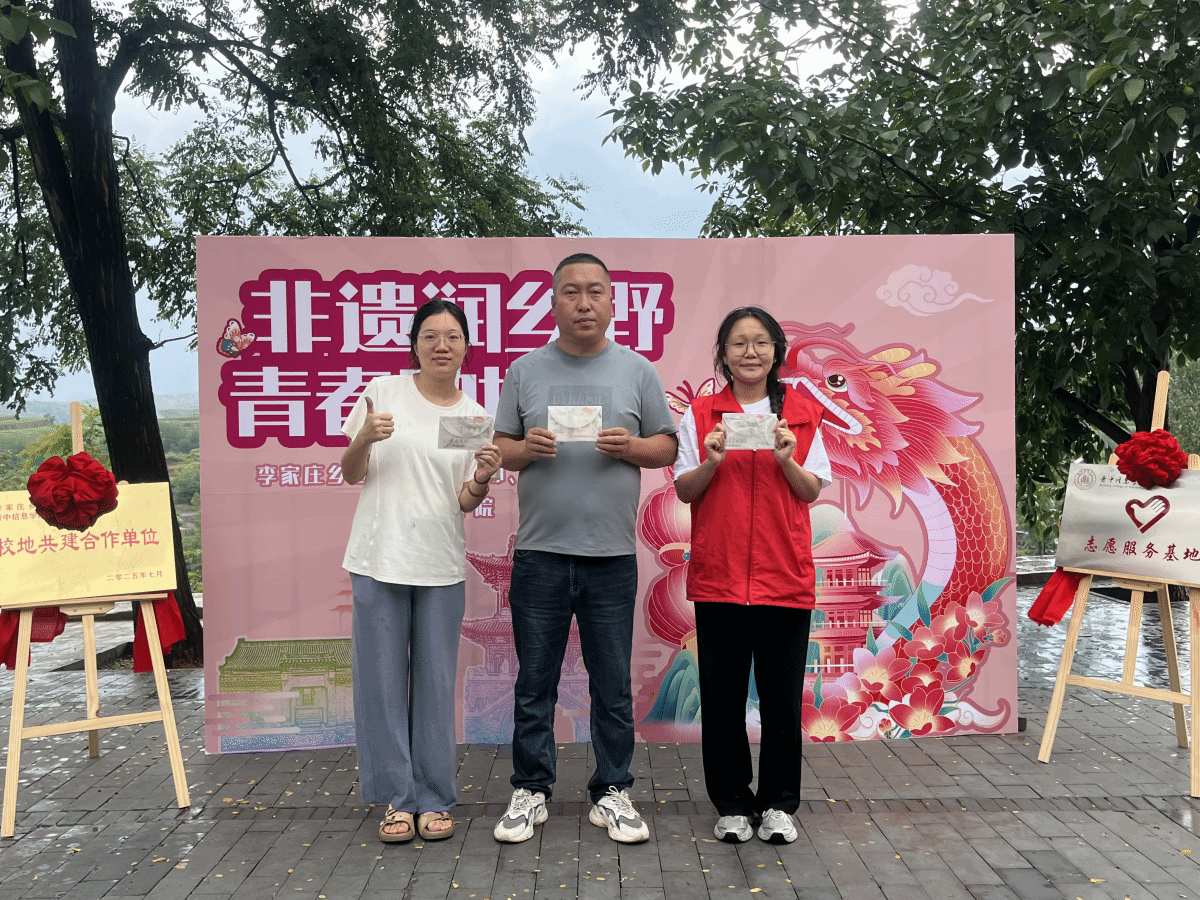

晋中信息学院燕栖云宿乡村振兴促进团携手晋中市昔阳县李家庄乡人民政府,在李家庄乡石寨沟村半山瑶民宿建立校地共建志愿服务基地,并开展“非遗润乡野·青春助振兴”和“一尺农园”两项校地联动活动。李家庄乡党委书记翟华华同志等10余名乡领导、晋中信息学院23名师生及李家庄乡村民们共同参与。活动中,完成了校地签约揭牌仪式,搭建合作新平台,舒菲老师分享实践感悟并送出团队设计具有本土风情特色的明信片二十套。非遗体验设置扎染、手工皂等项目,让传统技艺“活态”传承;“一尺农园”认养环节,师生亲身耕作,体悟耕耘意义。活动以非遗为脉络,串联校地资源,活动参与人数达上百人次,借青春力量激活乡村产业、传承乡土文化,推动校地协同振兴落地见效。

N种青春注脚:书写未来“无限可能”

这次“三下乡”,是青春与乡土的双向奔赴,解锁乡村振兴“N种无限可能”。阿信学子尽显担当,把知识热忱倾洒乡野,从理论到实干诠释青春担当;校地联动打破边界,借非遗“活态”传承、“一尺农园”唤醒农耕活力,让体验者变设计者,探索文旅融合新路径,为乡村业态升级探路。这不是终点而是起点,未来我们将携“地气”“底气”,以青春为笔,让更多可能扎根乡土,用青年力量丈量乡土厚度、托举振兴高度。

感悟:

从初见时的拘谨,到临别时的不舍,昔阳用11天教会我“扎根”的分量。贾书记讲“改土造田”时扬起的手臂,李怀莲副书记说“灾年里闯出路”时泛红的眼,都比任何文字更有力量。在宋金博物馆看瓷枕上的花纹,在毛家大院摸青砖的纹路,才知这片土地的“家底”有多厚。当校地合作的手紧紧握在一起,当“云游昔阳”的画面里闪过熟悉的老街,突然懂了:乡村振兴从不是单方面的付出,是我们带着创意来,却被这里的坚韧、温暖和希望,填满了整个心房。往后想起昔阳,身上总像还沾着这里的泥土香,那是催着人往前闯的劲儿。

——健康2401 杜雅琪

这次校地共建活动,让我们半山瑶民宿一下变得更加生机盎然。看着晋中信息学院的师生们带着创意和热情走进村子,把扎染的蓝白花纹、手工皂的自然香气带进乡野,村民们眼里的光都亮了;“一尺农园”里师生挥锄头的样子,文创设计里藏着的乡土故事,还有那些带着温度的明信片……这些不仅给民宿带来了流量,更让我们看到了乡村的另一种可能,非遗不再是老物件,农耕成了新体验,高校的智慧和乡村的资源碰出了火花,作为民宿负责人,我打心底里高兴,这股青春力量,真是给咱们乡村振兴添了把旺火!

——民宿负责人 王伟

撰稿:王翊帆 郝文博 陆思懿

供稿:白燕书院

摄影:黄伊萱 王佳怡 杜雅琪 李昱莹