流年不弃桑榆老,岁岁今朝又重阳。10月27日18:00,信息工程学院、杏花书院全生异科导师张振帅老师在Lucky room开展了一场融合传统文化教育与手工实践的重阳节特色活动。活动通过历史讲解、非遗手工制作与亲情寄语等环节,引导学生深入感知重阳节的文化内涵,传递敬老爱亲的温暖情怀。

溯文化之源:重阳节的历史与故事演变

活动伊始,张振帅老师以生动的语言梳理了重阳节的历史渊源,从先秦时期的秋祭习俗到唐代被正式定为节日,再到“登高辟邪”“赏菊饮酒”等传统的形成。通过《续齐谐记》中桓景战瘟魔的传说、王维“遍插茱萸少一人”的千古诗意,同学们沉浸于节日背后的文化积淀,理解了重阳节从驱灾避祸到敬老祈福的情感演变。

非遗之艺:艾草养生锤与茱萸香包制作

自古以来,民间就有重阳节制作养生锤的习俗。在实践环节,学生们亲手制作了两种蕴含重阳民俗的非遗手工艺品。在张老师的指导下,同学们用艾草、棉布等材料制作艾草养生锤,一针一线缠绕出充满古韵的保健工具。小小的艾草锤不仅可用以捶背放松,更承载着“艾护健康”的寓意。随后,大家又动手缝制茱萸香包,将茱萸、艾叶等草药填入绣花布包,以清香驱寒避湿,感受传统手工艺的精巧与智慧。现场欢声笑语,一件件充满中国风的作品在指尖诞生。

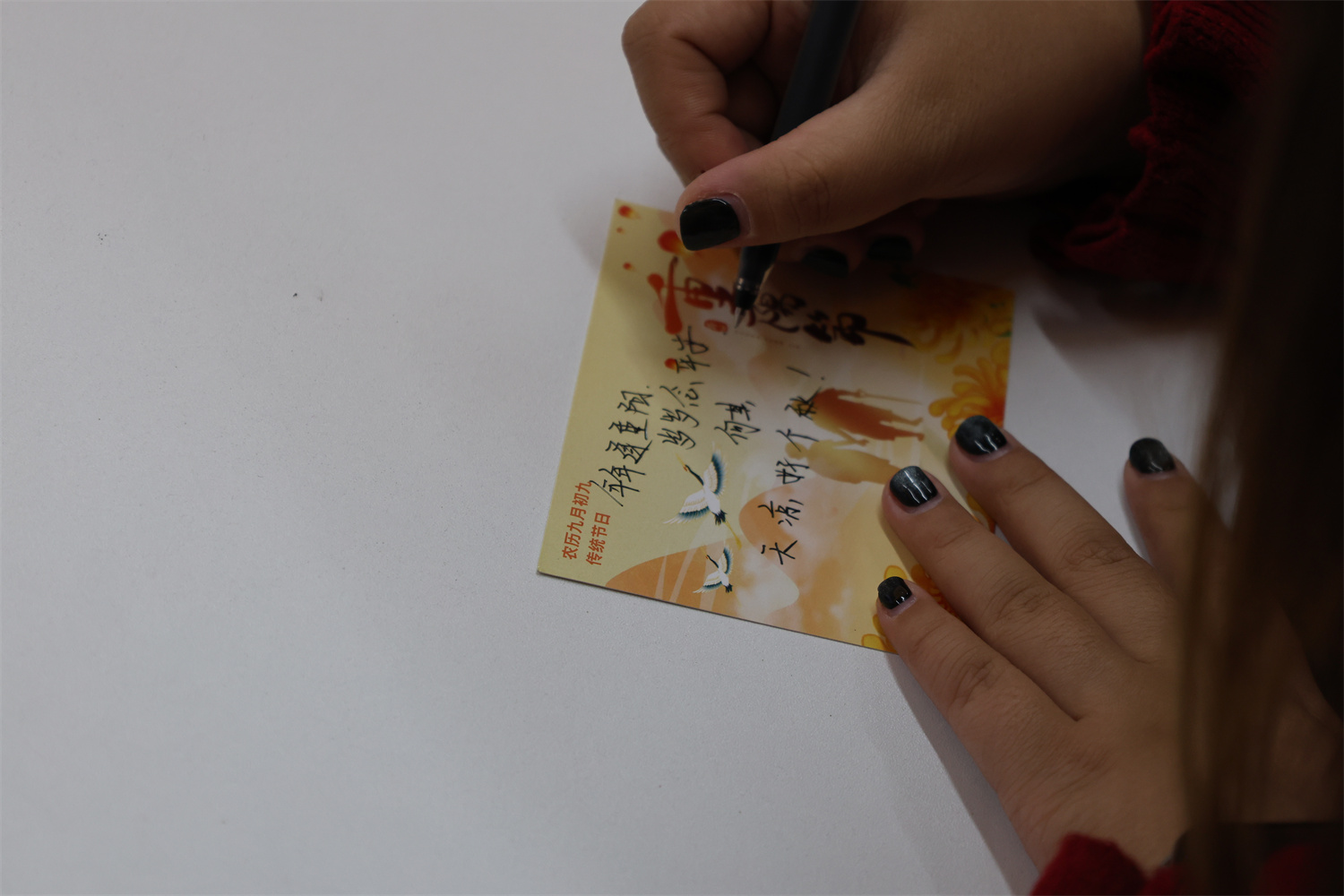

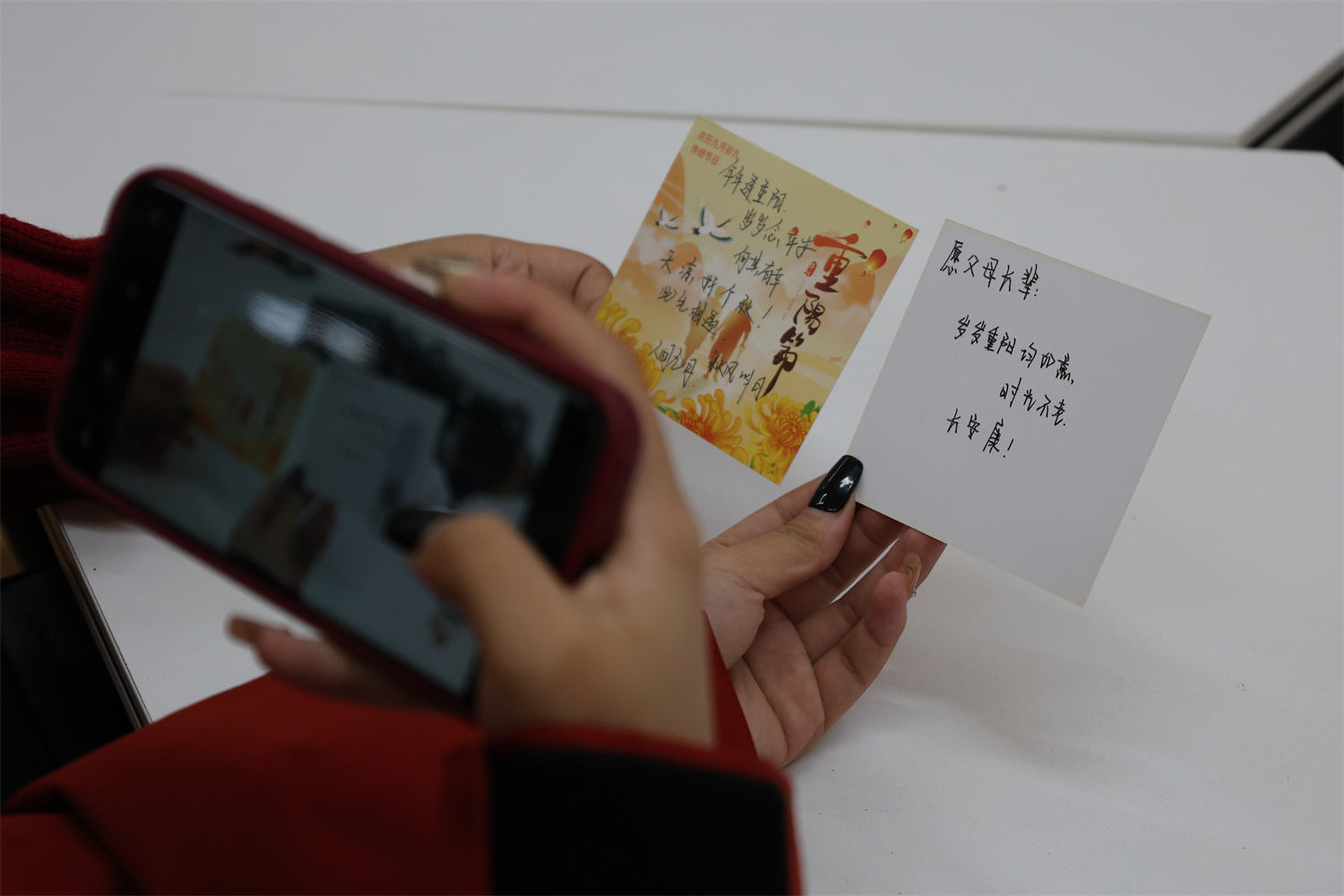

感恩之情:重阳贺卡书写暖心寄语

活动尾声,张振帅老师为每位学生分发了重阳节主题贺卡,鼓励大家为家中长辈书写寄语。同学们认真提笔,将平时羞于表达的爱与感恩倾注于字里行间。“愿爷爷奶奶如秋菊傲霜,健康长寿”“爸爸妈妈,你们辛苦了”……一句句真挚的祝福,成为连接亲情与传统的桥梁,也让节日更具温度。

此次重阳节活动以“知·作·寄”为主线,将文化传承、劳动教育与情感教育深度融合。活动结束之际,张振帅老师表示未来将继续开展更多寓教于乐的文化实践,让传统节日成为青年学生连接历史、关怀现实的生动课堂。

学生感悟与收获:

这次活动彻底刷新了我对传统节日的认知。张老师讲述的历史典故,让重阳节从一个模糊的概念变成了有血有肉的文化符号。亲手制作艾草锤和香包的过程非常治愈,让我感受到了古人的智慧与生活情趣。这不仅是做一件手工艺品,更像是一次与传统文化对话的沉浸式体验。

——软件2402班 刘宸宁

这次活动最让我惊喜的是团队协作的氛围。我们在制作艾草锤时,从最初的笨手笨脚到互相指导、共同创新,最后每个人都成功完成了作品。这种从无到有的创造过程和同伴间的鼓励,带来了巨大的成就感。这是课堂之外非常宝贵的获。

——软件2402班 姚乐

整个活动就像一个精心策划的‘文化产品’。从知识输入到动手输出,再到最后的情感表达,环节设计得非常流畅且有深度。这次经历不仅让我领略了传统之美,更给了我一个将专业知识与文化产业相结合的创新视角,非常有启发。

——软件2402班 段泳鹏

(撰稿:张振帅 供稿:杏花书院 摄影:刘晓琳)