东方爱情里的蓝,从不是直白的宣告,而是中国非遗扎染以手作巧思晕开的温柔。为弘扬中华优秀传统文化,推动非遗技艺在校园中的活态传承,10月27日14:00,艺术传媒学院“拾遗记”非遗传承在行动项目工坊联合白燕书院,特邀异科导师聂彦玮老师,共同策划了一场以“匠心守艺·布里生花”为主题的扎染体验活动,引导学子在亲手实践中感悟非遗魅力,在专注创作中涵养匠心精神。

把扎染的浪漫铺进秋日的晨光

扎染的浪漫,从来不是从染料入布开始的——是先把心意折进每一块白布,摆好每一盆染料,等着大家共赴这场蓝白之约。

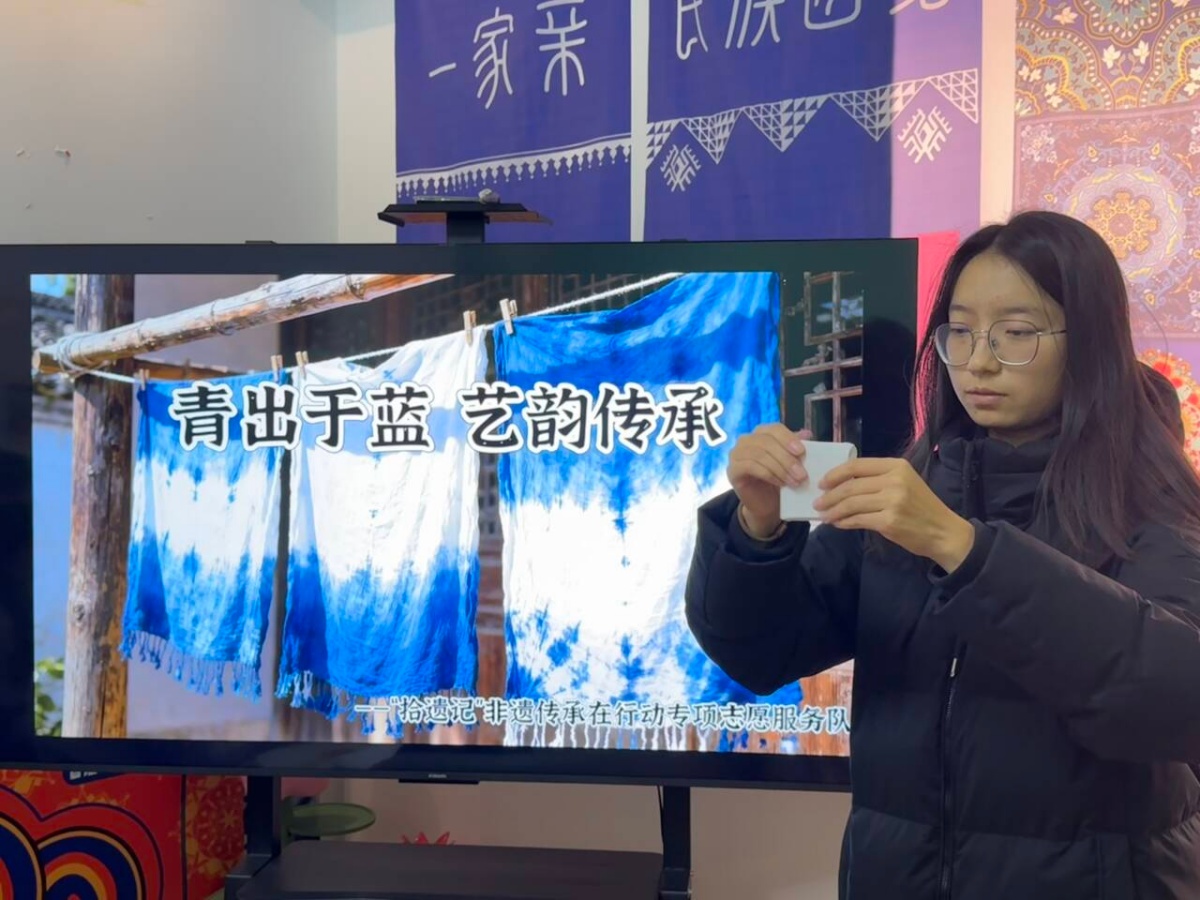

活动现场,桌上的白色方巾叠得软乎乎的,旁边的塑料盆里盛着染料。“拾遗记”的志愿者手里举着块刚晾干的扎染布——往阳光里一扬,蓝白相间的纹路在秋日晨光中晕染开来,瞬间吸引了所有人的目光。“大家看到的每一道纹理,都不是机器的复制,而是双手与布料对话的结果。”志愿者向大家介绍,“从浸湿、拧结到染色、氧化,每一步都需要耐心与专注,这正是扎染技艺的灵魂所在。”

以绳为语,在专注中聆听传统回响

扎染的结,是手与布的对话,你拧得轻或重,缠得松或密,它都记着,染出的纹路,就是它给你的回应。

实操开始,志愿者先拿了块白布做示范:“要染出理想的纹样,指尖力道的把控至关重要。”她一边讲解,一边将白布顺时针旋转拧紧,“力道过重,布料会过度褶皱;力道过松,纹路则难以成型。”用指尖捏着两边,转着顶端一头转,白布慢慢缩成个小小的长条状。同学们凝神观摩,随后纷纷动手,将手中的白布通过不同的捆扎方式塑造成形态各异的“布球”。这一刻,现场仿佛一场与传统的静默对话,每个人都全心投入,在绳与布的缠绕间,体会着匠人专注一事的沉静心境。

看白布慢慢“长”出荧幕里的蓝

扎染的蓝,是等出来的——不是一下子染透,是让靛蓝慢慢渗进布纤维里,像把荧幕里的浪漫,一点点挪到现实里。

染色过程更是对耐心的一次考验。染盆摆到了桌子中央,染料在不同的盆里,阳光照进去,能看见水里细碎的光。志愿者先拿起一个“布球”,轻轻放进染盆:“别着急按,先让布浮一会儿,等表面沾了染料,再慢慢往下按,让染料浸到每一层布。”她的手在水里轻轻拨着,布球从浅白慢慢变深,最后成了一个深蓝色的小球。

布料在时间的流逝中悄然变色,从浅白逐渐沉淀为深邃的蓝。这不仅是颜色的附着,更像是古老技艺穿越时光,在当代青年手中完成的一次文化浸润与传承。

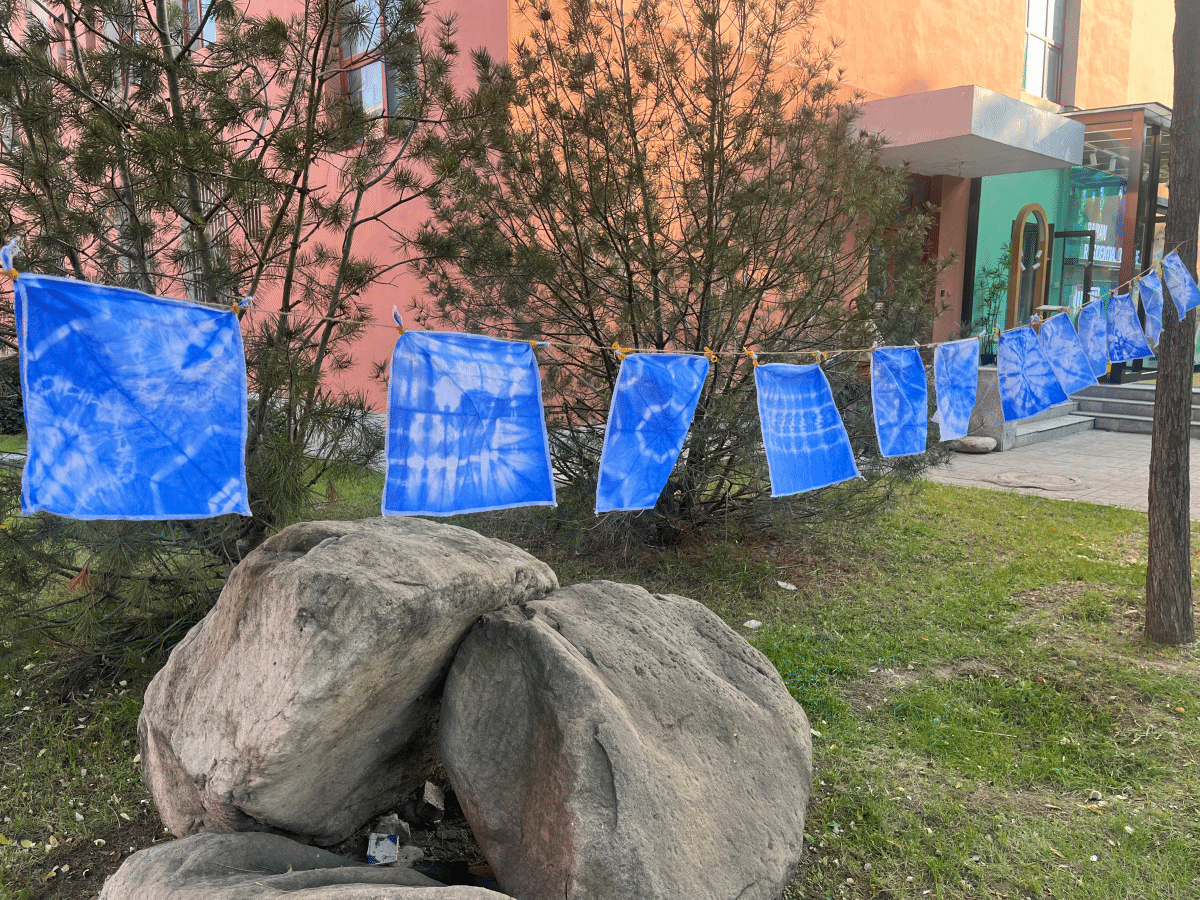

每个人都拆出“独一份的浪漫”

扎染最动人的瞬间,是拆结的时候——你永远不知道布展开的那一刻,会遇见怎样的蓝与白。指尖捏着棉线尾端轻扯,线结松开,顺着线继续解,每拆一道,纹路便显一分:有的是螺旋纹,有的是蓝色底上的交叉白痕。最后抚平布料,独有的纹路铺开,抖去浮色,便是带着手温的专属浪漫。

每一块展开的方巾都是一次成功的创造,都承载着一份专注后的喜悦,都是非遗生命力在校园中的生动绽放。

活动结束的时候,夕阳把活动室染成了暖橙色。异科导师聂彦玮老师动情地总结:“今天,我们亲手触碰的不仅是布料与染料,更是绵延千年的文化脉搏。这份‘独一份的浪漫’,源于你们对传统技艺的尊重与专注,这才是非遗传承最动人的样子。”工科学子拿起自己的作品说;“扎结松紧是变量,染料浓度是参数。扎染的随机纹样,像数据模型的可视化结果,让我看见无序中的规律之美。”艺术学子也补充着“扎染的留白与晕染,是颜料与布料的即兴对话。每一次拆结都是未知惊喜,教会我用感性视角接纳艺术的不完美。”

这一场异科和专业、工科和艺术的激情碰撞,点燃了在场为一位老师和同学的心,把蓝色的浪漫藏在扎染的温柔中,悄悄住进了每个人心里,成了校园秋日里最特别的回忆。

感悟:

“以前在实验室里,所有结果都要求精确可控。但今天做扎染,拧布的力道、染色的时间,全凭手上的感觉,最后出来的花纹还是随机的。这种‘不确定’的美,真的让我特别惊喜!就像解一道没有标准答案的题,过程专注,结果惊艳,这种感觉挺上头的。”

——食安2502 崔蕊莹

“我最喜欢拆开绳结那一刻,心都会跳快几下!就像开盲盒一样,永远猜不到布里面藏着怎样的图案。我觉得这比直接用笔画画更有温度,因为每一道纹理都是我和布料、染料一起合作完成的,是世界上独一份的作品,这大概就是手作的魅力吧。”

——视觉(专升本)2502 刘基萱

撰稿:冯美娟

供稿:艺术传媒学院团总支志愿服务部

摄影:艺术传媒学院团总支志愿服务部