为激发学生的创新思维与专注力,挖掘个人成长的无限可能,10月31日上午10:00,上河书院、智能工程院学院全生异科导师李颖带领七名来自机械设计制造及其自动化专业的同学在白燕书院117 造物工作坊共同开启了一段从严谨工科世界到感性艺术领域的探索之旅,共同探寻匠心、成长与跨学科融合的无限可能。

从想象到实践:一场跨学科的破冰

活动伊始,李颖老师以“对话”为核心,点明活动不仅是学习技艺,更是一场与内心、与材料的心灵沟通。在破冰环节,同学们用“神秘”、“需要耐心”等词语描述对陶艺的初印象,展现了工科思维对未知领域的好奇与审慎。

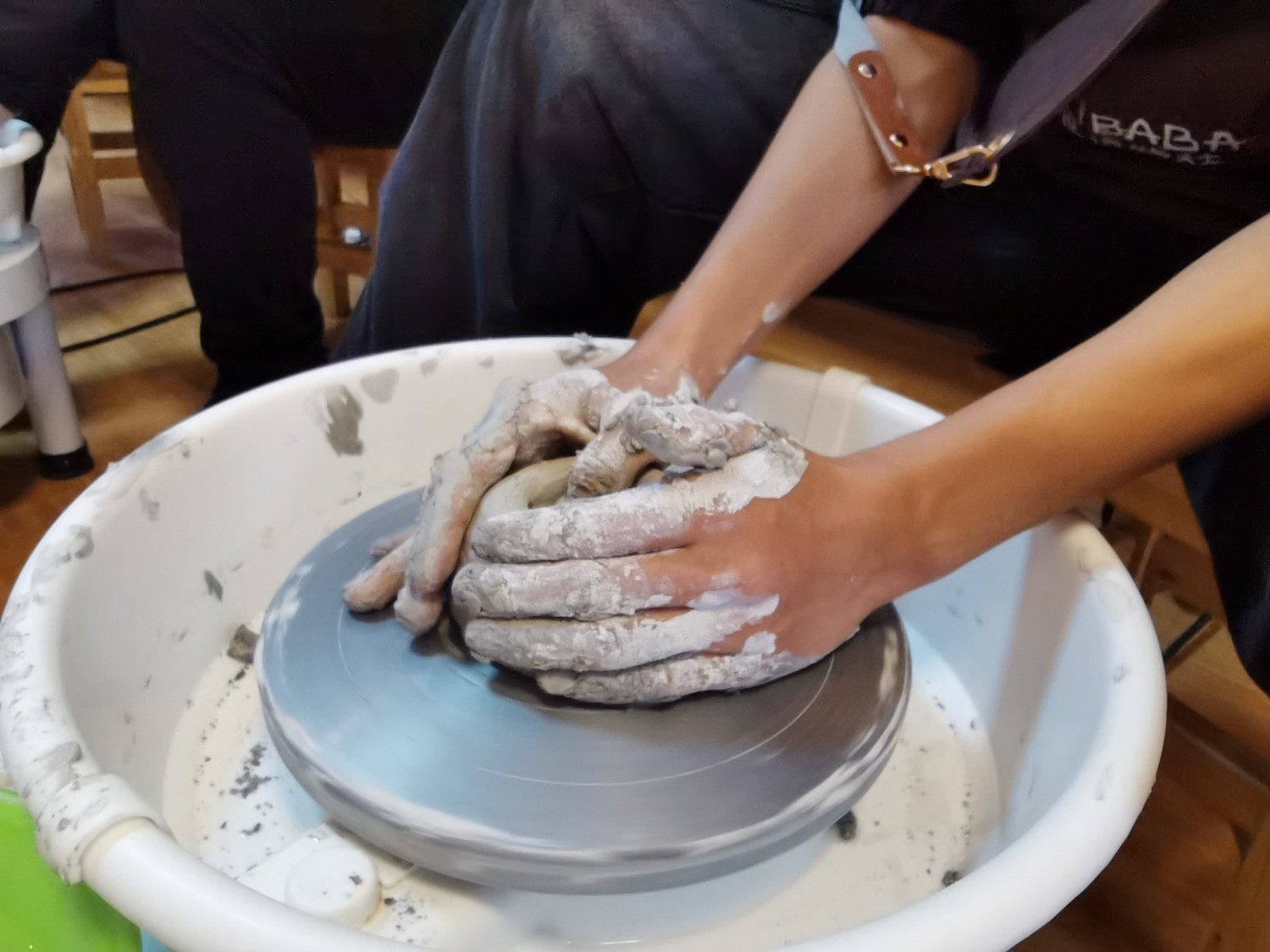

为确保零基础的同学能顺利入门,活动通过观看专业教学视频,清晰演示了陶艺拉坯的“定中心、开孔、拉高、塑形”四大关键步骤。同学们凝神观看,并不时从力学角度讨论手部施力与泥坯稳定的关系,悄然在艺术实践与工科思维间架起了桥梁。

指尖上的哲学:在创造中感悟成长

实践环节瞬间点燃了全场热情。当同学们的双手第一次触碰旋转的陶泥,挑战也随之而来。看似简单的“定中心”成了第一道难关,泥团在掌中不听使唤地晃动。在李颖老师的耐心指导下,大家逐渐从与泥土的“对抗”转为“对话”,混乱的泥团开始变得规整。来自机械专业的同学们,将专业特质融入创作:张博宇尝试制作“工业风”笔筒,邓书涵则挑战拉出完美的茶壶。他们将精度追求与结构美学注入柔软陶泥,让每一件作品都成为跨学科思维的独特载体。

成果与升华:泥土塑造的不仅是器物

分享环节中,尽管作品稚拙,但每一件都承载着深刻的体验与感悟。杨凯晶从歪斜的碗中悟出“失之毫厘,谬以千里”的精度哲学,吴稼贤则分享了更深层的思考:“我们塑造泥土,泥土也在塑造我们,它磨平了我的急躁。”

“这不仅是一次实践课,更是一次生动的成长教育。你们在泥土的‘反抗’中学会了倾听与坚持,这正是活动的意义所在——在实践融合中实现更为完整的自我塑造”李颖老师总结道。

本次活动以陶艺为媒介,成功地为机制专业学生提供了感知匠心、缓解压力的渠道,更在共同创作中深化了异科师生、生生间的情感联结。一团朴素的泥土,一次专注的体验,悄然在同学们心中播下了关于耐心、创造与成长的种子,生动诠释了“全人教育”的深刻内涵。

(撰稿:李颖 供稿:上河书院 摄影:李颖)