为响应2025年中央一号文件“推进乡村文化和旅游深度融合,开展文化产业赋能乡村振兴试点”的号召,7月11日-17日,“青”系偏关乡村振兴促进团师生一行20人奔赴山西省忻州市偏关县,开展为期一周的暑期“三下乡”社会实践活动,实践团以文化为载体,通过特色活动展现青年担当,深入实地探寻红色根脉、献策文旅融合、助力农产品出圈,为这座古老关城注入澎湃的青春动能。

“社牛”开麦,文化破冰点燃关城热情

实践团初抵偏关,联合共青团偏关县委在县工人文化宫广场举办唱游偏关:“社牛”De开放麦特别活动。成员们以青春活力点燃舞台,吸引众多群众热情参与并通过直播获得广泛关注。偏关团县委书记赵俊芳高度赞扬了实践团展现的精神风貌和活动成效,有效调动了当地群众参与乡村振兴的积极性。这场成功的“文化破冰”,不仅丰富了偏关群众的文化生活,促进了城乡交流,更彰显了实践团成员以务实行动服务乡村的初心,为后续实践奠定了良好开端。

重走红色热土,在历史回响中淬炼初心

值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,实践团踏上这片浸染着热血与荣光的土地。在偏关县退役军人服务中心主任、红色讲解志愿者胡波的带领下,团队深入偏关烈士陵园、柏家咀村党性教育基地,在志愿者动情的讲述中重温梁雷、李林等烈士的壮烈事迹。向英烈敬献鲜花、听老党员十年如一日的坚守,那枚“光荣在党50年”纪念章,让青年领悟红色血脉的传承价值。这趟红色之旅,让尘封的历史焕发新生,更将“守护根与魂”的信念熔铸为乡村振兴的内生动力。

解锁文旅“封印”,从瓶颈调研到创意破局

针对偏关文旅资源“藏在深闺人未识”的困境,实践团深入一线调研。在老牛湾倾听黄河传说,探访红门口地下长城,考察黄河一号旅游公路基础设施,揭示交通、宣传、资源整合等瓶颈。成员们发挥专业所长:拍摄剪辑《老牛湾宣传片》,生动诠释黄河气韵;设计“偏关文旅周边”,手绘标注“打卡点”及实用攻略;撰写《偏关文旅融合推广方案》,提出多维度改进建议。实践团成员希望用他们的创意与行动,努力让那些曾被群山阻隔的偏关故事风景,飞越晋西北的群山,抵达更多人的“诗与远方”。

直播助农破“圈”,叫响“偏关味道”

酒香也怕巷子深,纵是品质优良的特色农产品,也因宣传乏力而困守深山,难以走出大山、触达广阔市场。如何让带着泥土芬芳的偏关特色农产品——晋北老牛湾玉米、海红果饮品、营养糜米锅巴等走出大山?实践团借力书院特色领导力,策划了一场别开生面的助农直播,以“新颖”的方式点燃直播间,短短1.5小时,收获点赞3.3万次,累计观众1492人,商品曝光1286人。团县委副书记张东霞赞叹这场“偏关有史以来第一次大学生助农直播”不仅诠释了信院学子的责任与担当,更为偏关的乡村振兴注入了新的活力和历史性功劳。

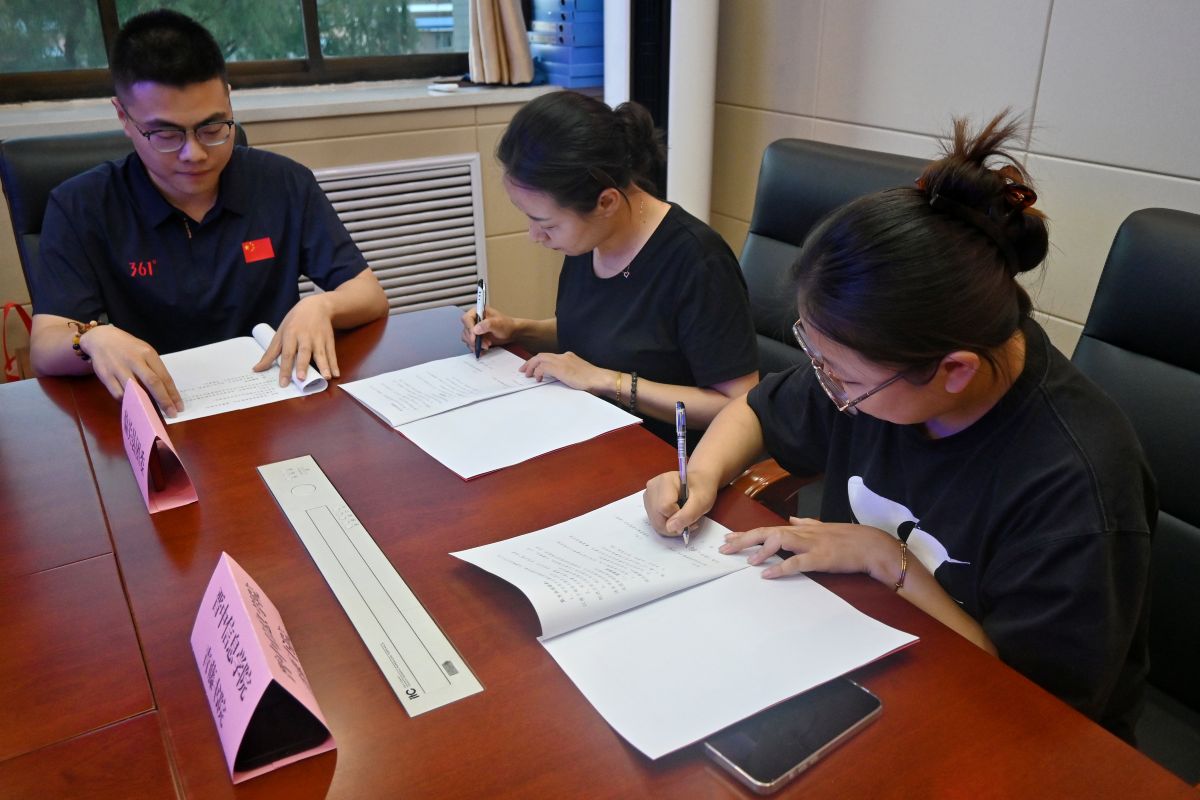

校地携手共建,青春实践扎根基层沃土

深化合作,方能行稳致远。基于服务社会、赋能乡村的共同愿景,共青团偏关县委员会与晋中信息学院青藤书院携手共建大学生社会实践基地,成功举行签约仪式。团县委副书记张东霞期待以此为起点,吸引更多青年学子走进偏关、了解偏关,用青春力量赋能地方发展。此次签约是校地合作的坚实一步,为大学生搭建了深入基层的平台,也为偏关注入青春活力,实现资源互补、协同发展。

“青”系偏关乡村振兴促进团2025年暑期“三下乡”社会实践活动已画上句号,但那些在广场上与群众共唱的欢歌、在烈士陵园前许下的承诺、在老牛湾畔勾勒的文旅蓝图、在直播间里为农产品呐喊的热忱,早已在这群信院青年心中埋下扎根基层的种子。未来,实践团成员都会带着这份在偏关积攒的力量,以更坚定的脚步重返基层、反哺乡土,让青春的动能持续汇入乡村振兴的时代洪流。

学生心得:

这次三下乡最刺激、最有挑战也最让我自豪的,就是这场助农直播。直播当天,小小的直播间挤满了我们团队的人。调试设备、熟悉脚本、摆放产品,手忙脚乱,心跳加速。但当镜头亮起,我们几个“主播”深吸一口气,用最真诚、最接地气的方式介绍偏关的特色,看着弹幕上的留言、真的有人下单,那种激动和成就感真的无法形容!当张书记夸赞我们的时候,那一刻我深刻体会到,课堂上的理论,只有真正落地到像偏关这样需要它的地方,才真正焕发出生命力。这次直播,不仅是一次成功的尝试,更是一次巨大的信心提升。它让我明白,青春的力量在于敢想敢干,在于把“第一次”的勇气转化为服务社会的行动。

——“青”系偏关乡村振兴促进团 张晋蒙

出发前,我大概和许多同学一样,觉得“国家”“历史”“责任”这些词,对一个普通学生来说似乎太大、太远了。然而,这次偏关的三下乡实践,特别是重走红色路线,彻底颠覆了我的想法:我们习以为常的平静生活和学习机会,是无数先烈以牺牲换来的。他们当年的奋斗,是为了我们今天的模样。“青年奋发便是对先烈最好的回报”,这绝不是一句空话。它意味着我们当下的每一次努力,都是对那份沉甸甸的生命托付最庄重的回应,是我们这代人不应推卸的使命。

——“青”系偏关乡村振兴促进团 史怡慧

指导教师心得:

此行见证实践团与乡村的“双向奔赴”。学生们以“社牛”De开放麦唱响乡情叩开偏关心门,在红色热土上聆听“先辈付出值了”的嘱托筑牢信仰;更用宣传片、助农直播等专业实践破解发展难题。当赵俊芳书记点赞“学生活力点燃群众热情”,当校地签约长效合作,我深切感受到:乡村振兴的星火,正由这群在实干中蜕变的学生接力传递。实践终有期,成长无止境,这堂“行走的思政课”,让青年读懂乡土中国,更让青春动能融入时代洪流。

——“青”系偏关乡村振兴促进团 杨佳琦

供稿:青藤书院