从2024年10月份到2025年7月份,历时10个月,约300天的等待,我们亲手种的冬小麦终于可以收获了。学校校外劳动教育实践基地潇河书院的这片27亩的土地,见证了一群青年学子与土地从相识到相知的完整历程——从秋播的希望,到夏收的喜悦,从田间劳作的汗水,到创意转化的惊喜。这不是简单的农事体验,而是一场关于生命成长、文化传承与心灵疗愈的生态劳动实践,是学校作为“全国生态劳动教育实践特色学校”的新尝试。潇河书院劳动教育实践基地的故事才刚刚开始。

秋播:唤醒沉睡的土地基因

“大家注意啦,挖坑的时候别挖太深,种子一定要撒播均匀。”校外指导老师的声音在秋日的田地上回荡。一起参加淬炼营的同学们手持着锄头,动作由生涩到熟练,清除杂草、翻整土地、开沟播种,每一个环节都凝聚着学生们对土地的敬畏。来自计算机科学与技术专业的郭跃平同学捧起一把冬小麦种子,小心翼翼地撒入土中,“种地是刻在中国人DNA里的技能”这句话说出了大多数同学的心声。播种后的日子里,同学们定期返回潇河书院,观察小麦的生长情况。当第一片嫩绿的麦苗破土而出时,欢呼声在田间此起彼伏。这种“干中学”的方式,让同学们对农作物生长规律有了直观认识,也培养了大家持之以恒的责任感。

冬春:与自然对话的疗愈时光

冬季的麦田并非一片死寂。同学们在校外指导老师带领下学习“小麦越冬管理”——清理田间杂物、修补田垄、观察墒情。寒风中的劳作让同学们体会到农人的坚韧,也感受到大地蓄势待发的生命力。而在春季返青期,施肥除草成为主要任务。除草时,校外指导老师特意保留一小块杂草丛生的区域作为对照实验区,让同学们直观感受生态平衡的重要性。这种浸润式学习,潜移默化地塑造着学生的生态意识。

夏收:从麦穗到餐桌的完整旅程

金黄的麦浪宣告着收获季节的到来。同学们头戴草帽、手持镰刀,体验最传统的割麦方式。“弯腰的姿势要保持”“捆扎的松紧要适中”——在无边书院发展导师雷淼老师的指导声中,同学们逐渐掌握了技巧。打麦场上,连枷起落,麦粒飞溅;晒场上,同学们用木锨翻动麦粒,确保均匀晾晒。这些几乎消失在现代化农业中的场景,让同学们触摸到了农耕的温度。

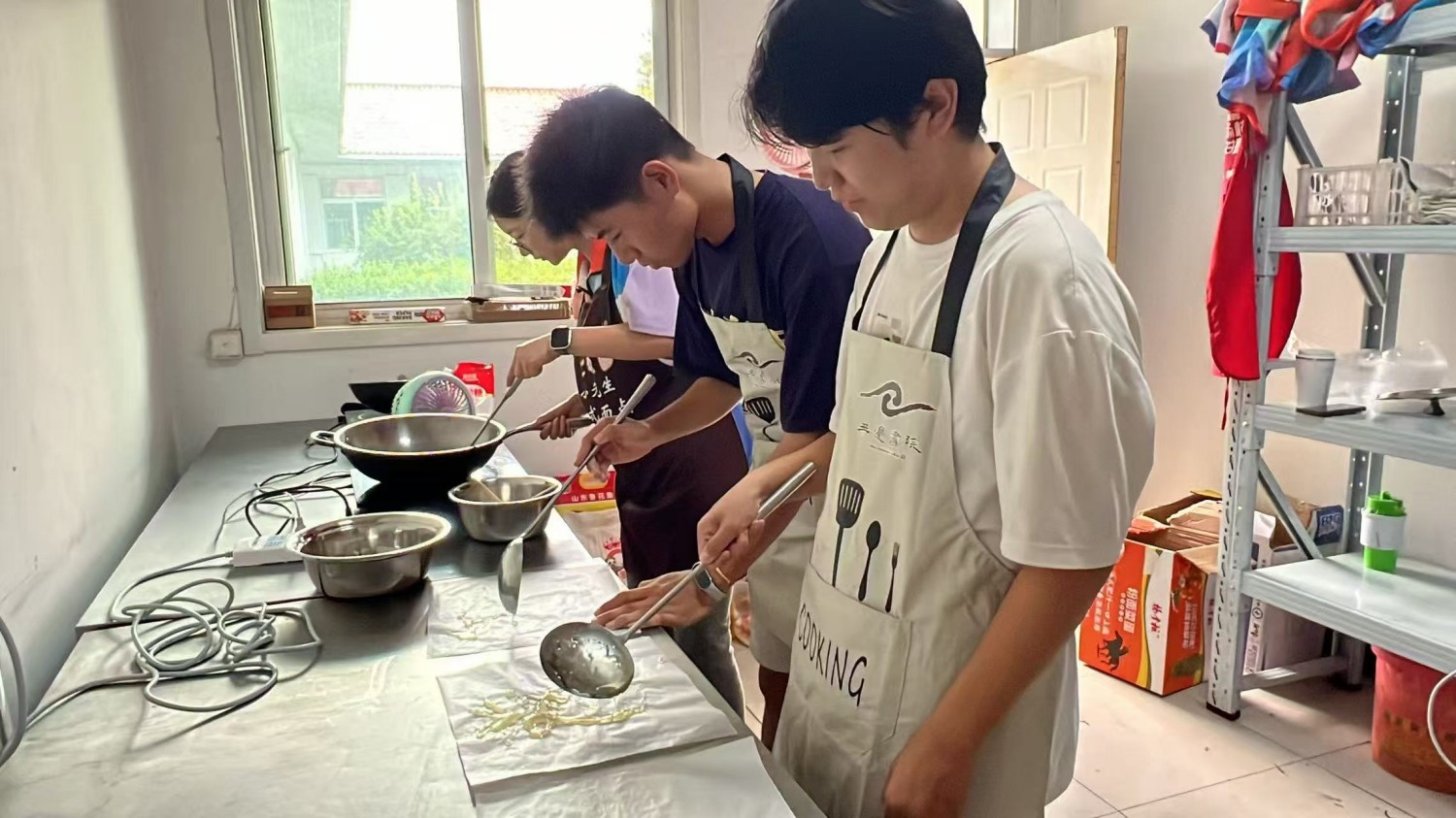

收获的麦子带来了来自田野的幸福。当新麦面粉被做成面条,麦芽糖被凝成糖画,麦秆被剪裁成画作。从田间到餐桌的全过程参与,同学们终于懂了“一粥一饭,当思来之不易”的深意——汗水滴落处,生长的不仅是庄稼,更是坚韧的品格。这种“知行合一”的体验远比课本的枯燥说教更为深刻。

惊喜:重建人与土地的生态连接

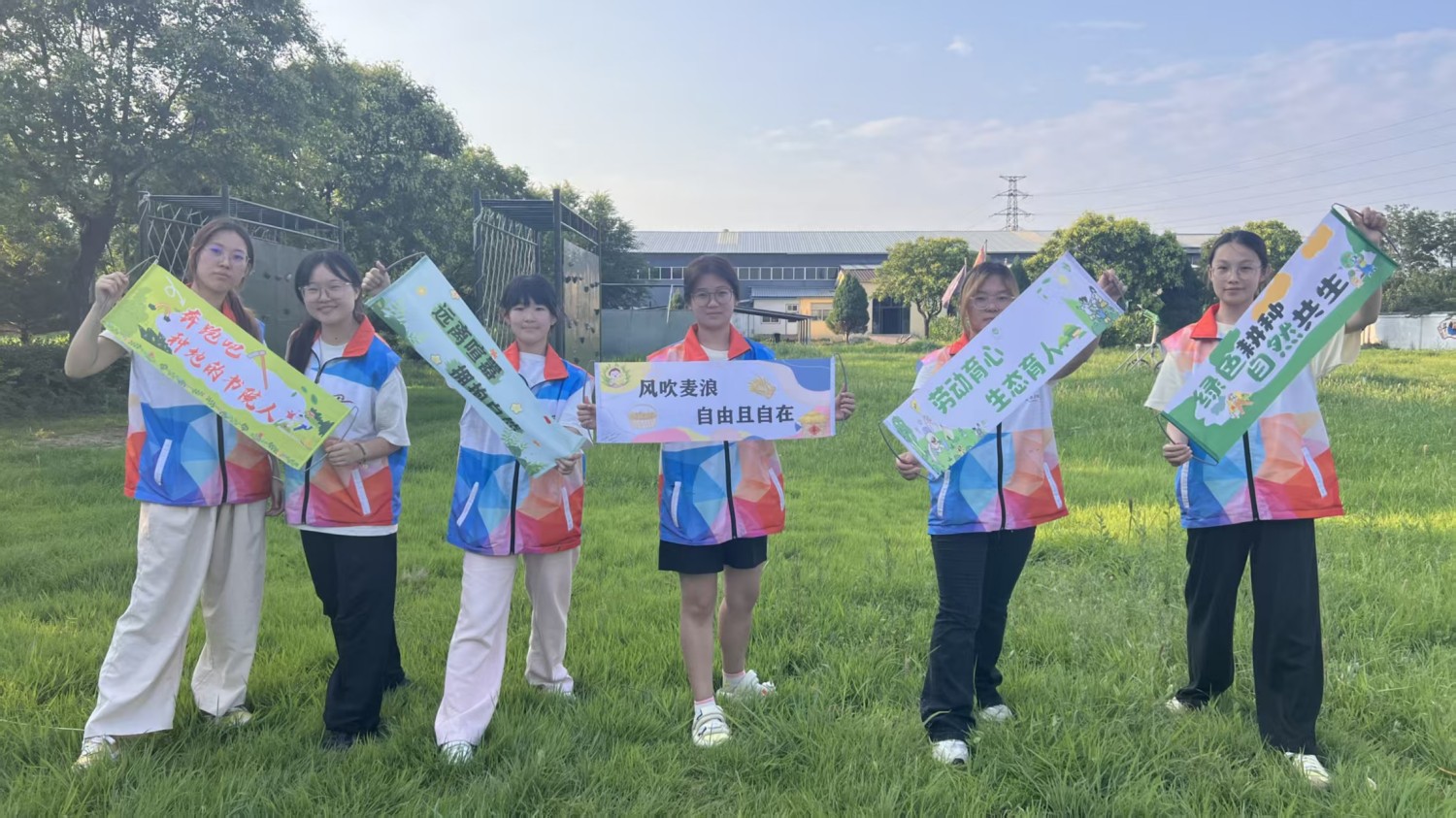

潇河书院的劳动实践其实远不止技能学习,当同学们亲手触摸土地、观察生命成长、参与完整生产链时,一种深层的与自然和传统的心灵对话正在悄然发生。无边书院发展导师兼完满人格解析师王雅坤老师设计的“麦田冥想”环节尤为特别:同学们一起静坐田边,闭目聆听风声、感受土地的呼吸,并在田野中拍照打卡。来自网络空间安全专业的许海鑫同学主动分享:“这种放松体验方式很特别,让我的压力得到了前所未有的释放。”

这种“田园疗愈”效果背后,是生态劳动的多重价值:亲手劳作的满足感、见证生命成长的敬畏感、与自然和谐相处的归属感。正如学校劳动教育工作委员会成员、书院部部长李鹏鹏老师所说:“当年轻人重新学会倾听土地的声音,他们将自然地成为生态文明的守护者。”

从秋播到夏收的完整周期中,潇河书院构建了“生态劳动教育”的鲜活样本。这里收获的不仅是金黄的麦穗,更培育出一颗颗懂得尊重劳动、敬畏自然的心灵,以及生命智慧的结晶——学会耐心等待、顺应时节、感恩收获。而这,正是当代教育最为珍贵的馈赠。

最好的教育,有时就生长在最朴实的土地里。期待来年,麦浪翻滚。晋中信息学院劳动教育,一直在路上。

(撰稿、供稿、图片:无边书院)