7月11日,晋中信息学院白燕书院综合办公室主任郭丽婷老师、发展导师王宣皓老师,带领燕栖云宿乡村振兴促进团的19名成员,聚焦LOGO设计、IP形象塑造与文创产品开发,为晋中市昔阳县李家庄乡定制文化名片,让千年农耕文明在创意赋能下焕发新生。以设计为引擎的乡村振兴实践,正以独特视角激活乡村发展的全新动能。

墨韵融新意:非遗符号勾勒李家庄乡LOGO

在前期调研中,发展导师武紫东老师带领团队梳理在地文化资料与思路笔记,为团队锚定方向。她为团队成员阐述了设计的基本逻辑,并表示LOGO设计可以通过以视觉符号叙事“场景化”的逻辑,将“民俗符号+地标建筑+现代表达”相融合,运用在文创产品设计中,让李家庄乡的“文化根脉”与“开发活力”转化为直观的视觉符号。

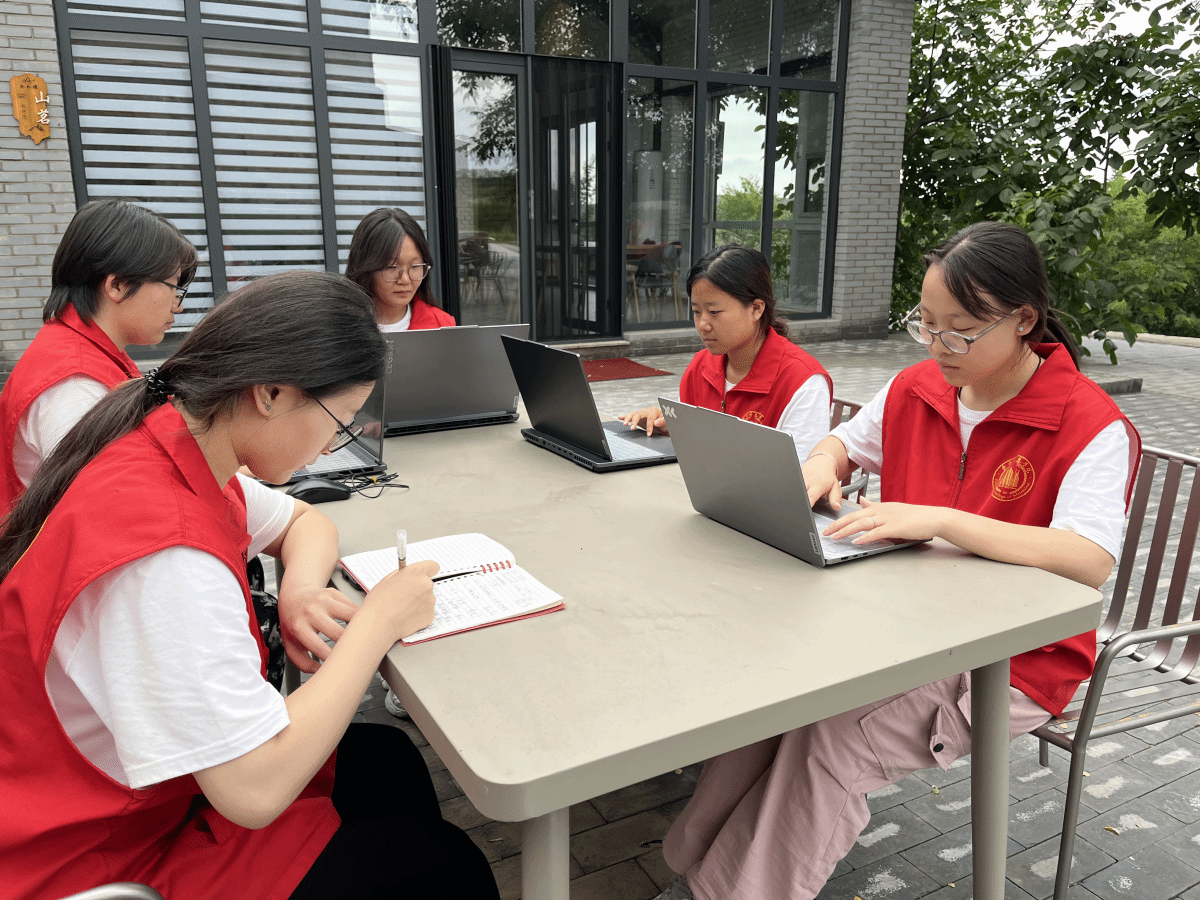

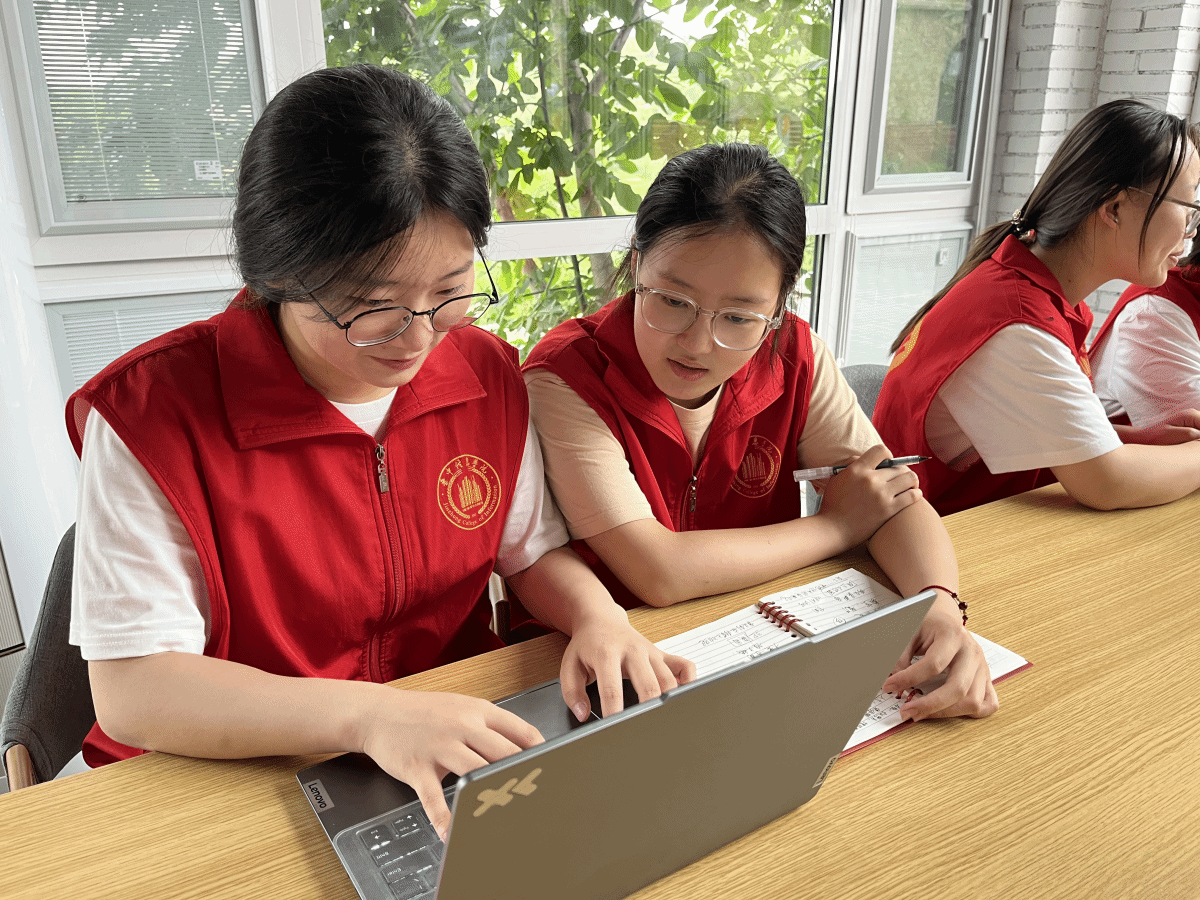

在实地考察时同学们又展开了一场激烈的“头脑风暴”,讨论声此起彼伏,一场激烈的创意碰撞在此上演。团队成员们围坐一堂,聚焦李家庄乡LOGO设计各抒己见。“槌起鼓响的热闹,是李家庄烟火气的生动展演,LOGO得把这份豪迈劲儿‘装’进去!”李昱莹同学提议提取锣鼓形态符号当作LOGO的一部分。而承载岁月的昔阳渡槽,凭借着线条简洁、功能性强的特征,也成了大家关注的焦点,其融入为LOGO赋予了历史的厚度。

随后,杜雅琪同学迅速响应:“咱们以二月河故居建筑为LOGO的基础框架,把各类元素串联在一起,再加上‘Hello!李家庄’的文字标识,营造亲切接地气的氛围”。经过一番集思广益后,最终的LOGO成型——二月河故居建筑与渡槽轮廓交织成“昔”字,布老虎的虎头纹化作点缀,威风锣鼓的韵律线条隐入橙红渐变底色,“Hello!李家庄”的口语化形式与质朴的地名相结合,打破了文化传播边界,增强品牌辨识度。其意义是把李家庄乡的地域文化特色,通过LOGO转化成直观视觉符号,让 “守护、兴旺” 的文化内涵,还有地域故事,借这一方标识鲜活呈现,为乡村品牌传播埋下文化彩蛋,让乡村的文化振兴可以借创意设计的形式,更好地走向大众视野中去。

IP赋魂:布老虎成为文化“代言人”

为加强李家庄乡的品牌辨识度,拓宽多元化的商业边界,增强游客的用户粘性,以实际行动助力乡村振兴,团队以非遗布老虎为原型打造IP形象,从正面形象到侧面花卉纹样到背面线条,朝乾夕惕,经十余版手稿打磨终成。其主体为布老虎拟人化,她衣着明黄中式长裙,黄底粉牡丹呼应晋地节庆色,额间“王”字纹、耳畔花卉纹样凸显传统民俗艺术的印记。尤其是在IP服饰设计上,纹样上将原本的牡丹藤枝纹样扁平化处理,承载了福禄双全、庆吉常伴的美好祝福。

而在IP角色人格化的设定上,设计紧扣“布老虎为文化传承使者”理念,将其从普通的布老虎变成了具有古村文化的“守护者”,借IP入文创,拉近非遗与大众距离,扩大文化传播的受众群体,又能增强人们的文化认同感,让布老虎的形象深入人心。

巧构文创:将乡土风情织入日常物件

IP设计尘埃落定后,团队马不停蹄地投入到文创产品的构思中。大家灵感迸发,学生会主席黄伊萱提出将当地标志性建筑打造成专属明信片,让游客把李家庄的美景随身携带。“还可以将IP、logo印到围裙、杯垫等实用的日用品上!”张丽清同学的想法也让众人眼前一亮。围裙、杯垫印刻IP元素,并将包装设计融入当地文化符号,让文化记忆承载于生活用品之上。经过同学们热烈讨论,涵盖围裙、钥匙扣、特色包装、文化杯垫等的文创方案逐步成型,每件产品都嵌入李家庄独特印记,深度融合民宿品牌与地域文化,未来将作为“文化使者”,伴随游客旅程,助力李家庄乡文化传播与品牌升级。

昼夜绘墙:让游戏童趣嵌进古村石墙

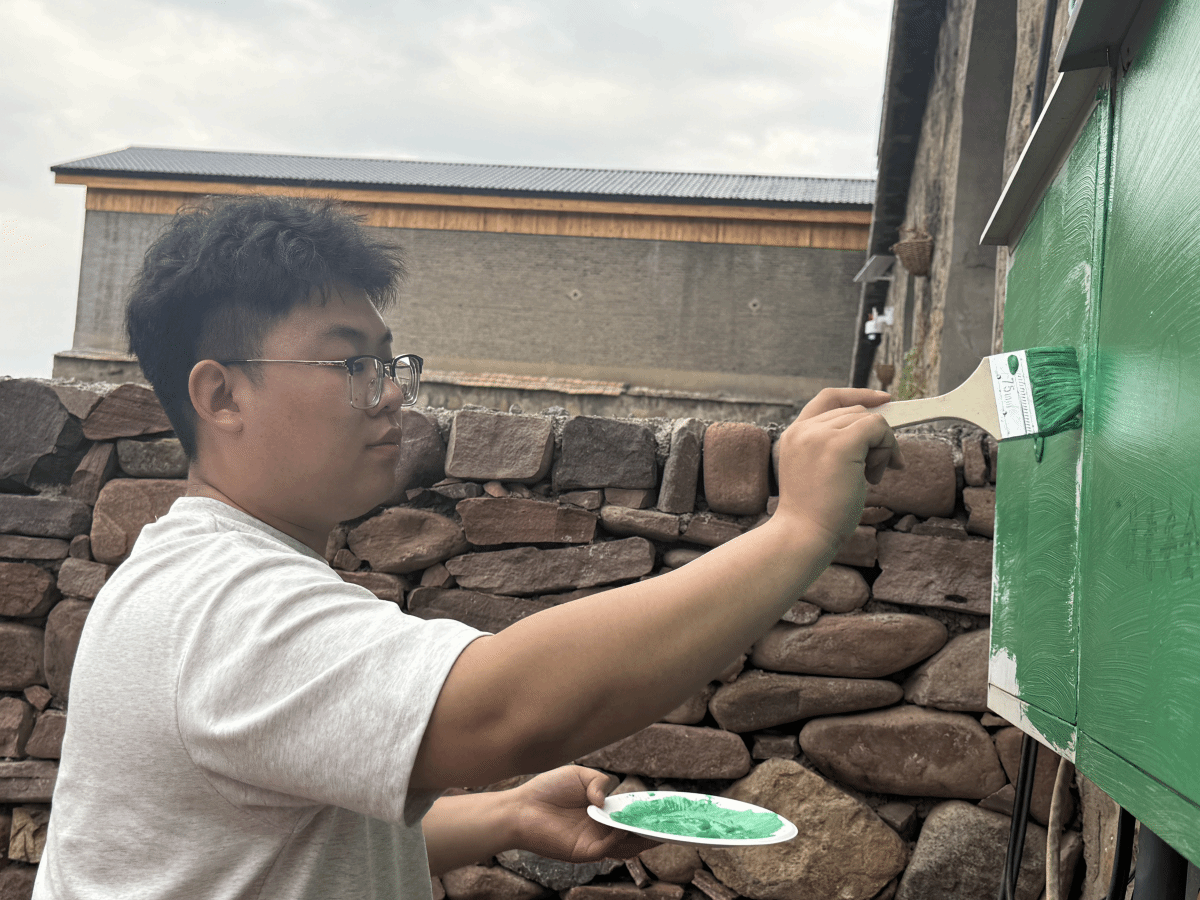

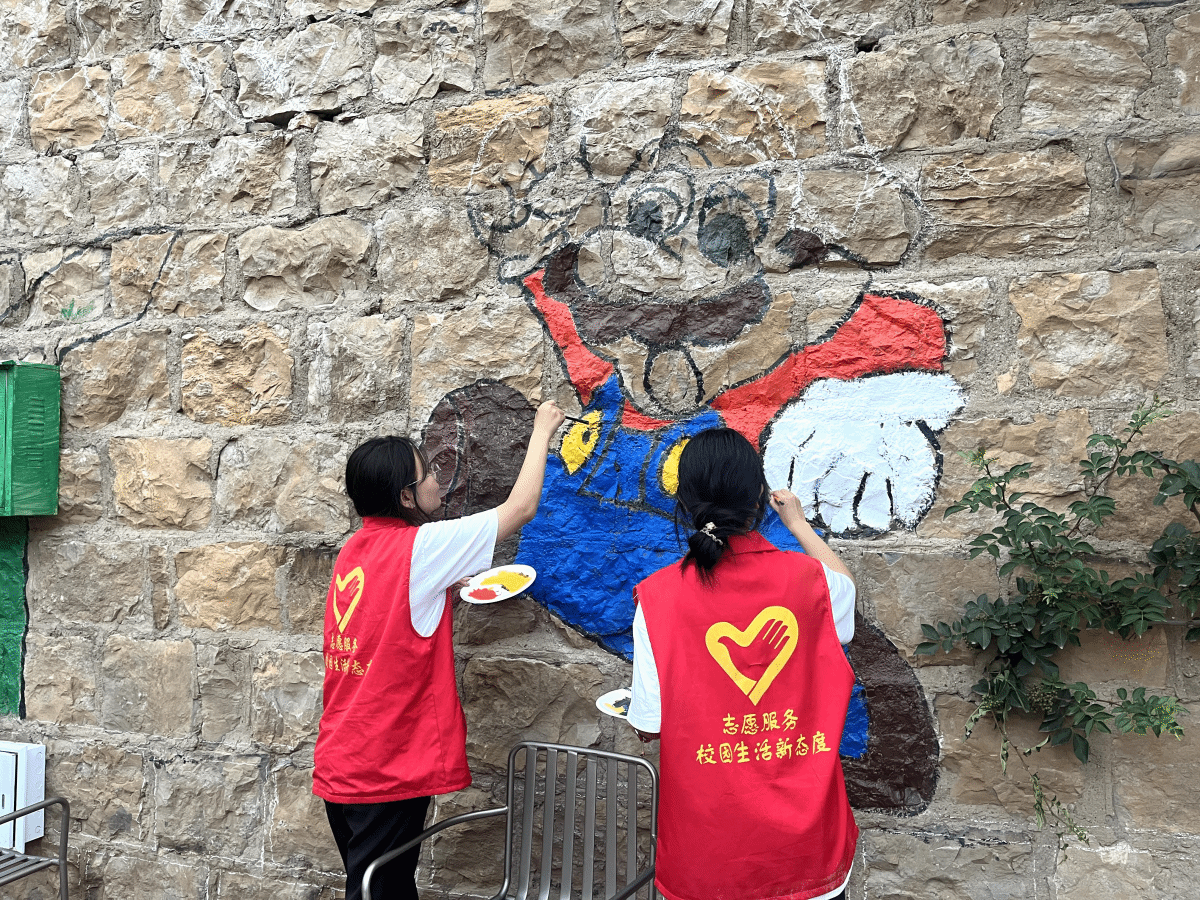

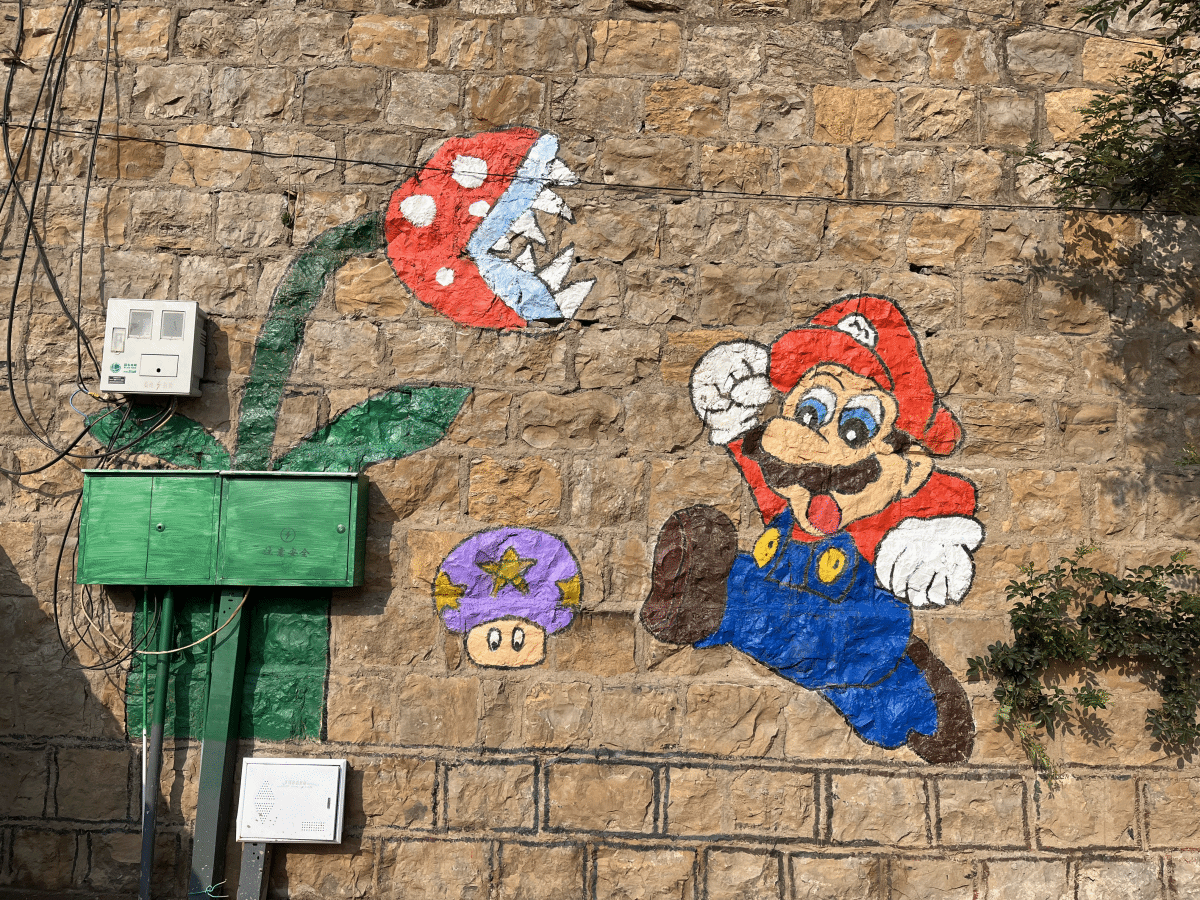

旭日东升,阳光漫过石墙。王宣皓老师带领成员们持颜料与测量工具前来。红马甲在光影里鲜亮,测量尺贴上墙面,他们紧盯刻度、细细调整,要给马里奥找最准的“安家位”。随后笔落颜料淌,朱殷色的帽子、海蓝色的背带裤,把游戏形象鲜活呈现,种进大寨村岁月,引得路人驻足,让老墙讲起传统与潮流碰撞的新故事,给乡村添艺术灵动。

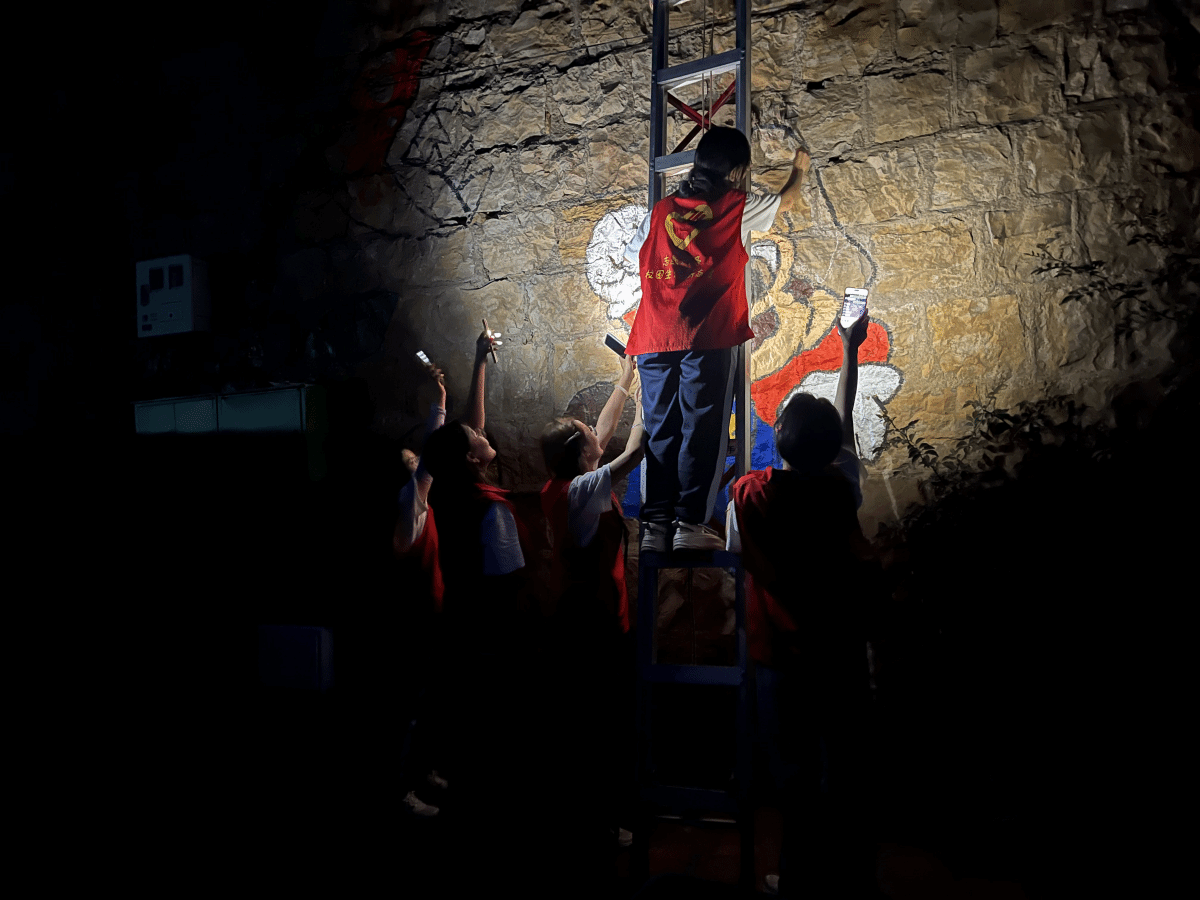

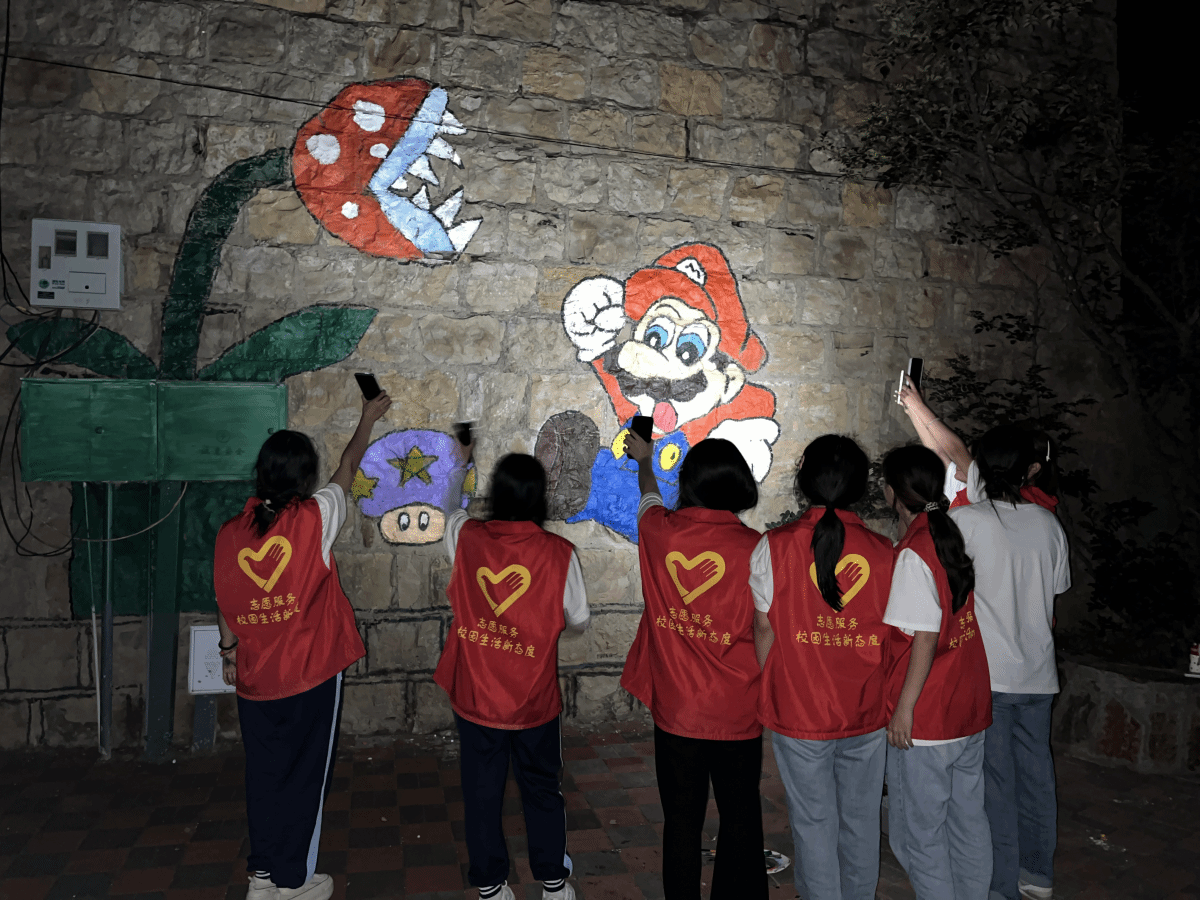

当夜幕降临,繁星初绽,大寨村的石墙陷入静谧。可他们的身影并未消散,手电筒的光束刺破黑暗,他们有的攀爬梯子,有的举着手机补光,在夜色里继续未完的创作。凌晨的风有些凉,却吹不散他们的热忱,颜料在砖石上流淌,将童年游戏里的食人花、蘑菇,细细嵌入石墙的岁月脉络。这昼夜接力的创作,让古老村落与青春创意深度交融,用艺术为乡村文化生态注入新鲜活力,在传承村落历史底蕴的同时,以创新之笔拓宽乡村文化表达,吸引更多人探寻大寨村的独特魅力,促进乡村文化在传统与现代的碰撞中,焕发出更蓬勃的生机。

燕栖云宿乡村振兴促进团以创意为火种,将威风锣鼓的韵律、布老虎的非遗纹、渡槽的岁月痕与石墙的古拙意,一一融入品牌设计之中。这既为乡村文旅振兴注入新活力,更凝聚起李家庄乡独特文化标识,助力打造本土化品牌效应,让沉睡的乡村文化资源在创新实践中绽放光彩,为乡村的未来发展带来无限可能!

感悟:

记得为了让logo里的“昔”字既藏着民宿轮廓,又融渡槽线条,我们对着老照片反复勾勒,手指在草稿纸上磨出薄茧;为了让IP布老虎的围裙花纹既保留晋地牡丹的艳,又透着窑洞窗棂的拙,我们翻遍了昔阳民俗画册,甚至跑到村里老艺人家里讨教配色。那些曾只存在于长辈口述里的“老物件”,突然变成了设计稿上可触摸的线条、可感知的色彩,这种“让文化活起来”的实感,比任何课堂理论都更震撼。

——会计2305黄伊萱

参与此次设计实践,深刻体会到文化与创意融合的深远价值。从logo到文创产品的从无到有,既是对地域文化的系统梳理,更是对传统元素的创新表达,让我们切实感受到文化振兴的实践力量。同时,通过大家齐心协力的创意能为乡村流量注入新活力,不仅让我非常有自豪感,还在实践中刷新了我对社会需求和职业发展动态的认知。

——数据2403 王佳怡

撰稿:王翊帆 陆思懿 郝文博

供稿:白燕书院

摄影:黄伊萱 王佳怡 杜雅琪 李昱莹