李益涛,男,2002年10月生,山西运城人,智能工程学院人工智能2202班上河书院学生。踏入信院的大门后,李益涛终于找到了发展摄影爱好的平台,通过校团委影视工作室的摄制部,他不仅结识了众多良师益友,更在实践中逐渐摸索出视频制作的奥秘与乐趣,逐步成长为一名出色的影像工作者。

我的父母是摄影师,所以我从小就对摄影有一种本能的偏好。但中学学习任务繁重,我的生活被课程与考试填满,几乎没有时间去发展爱好。直到来到信院,一切才发生了改变。

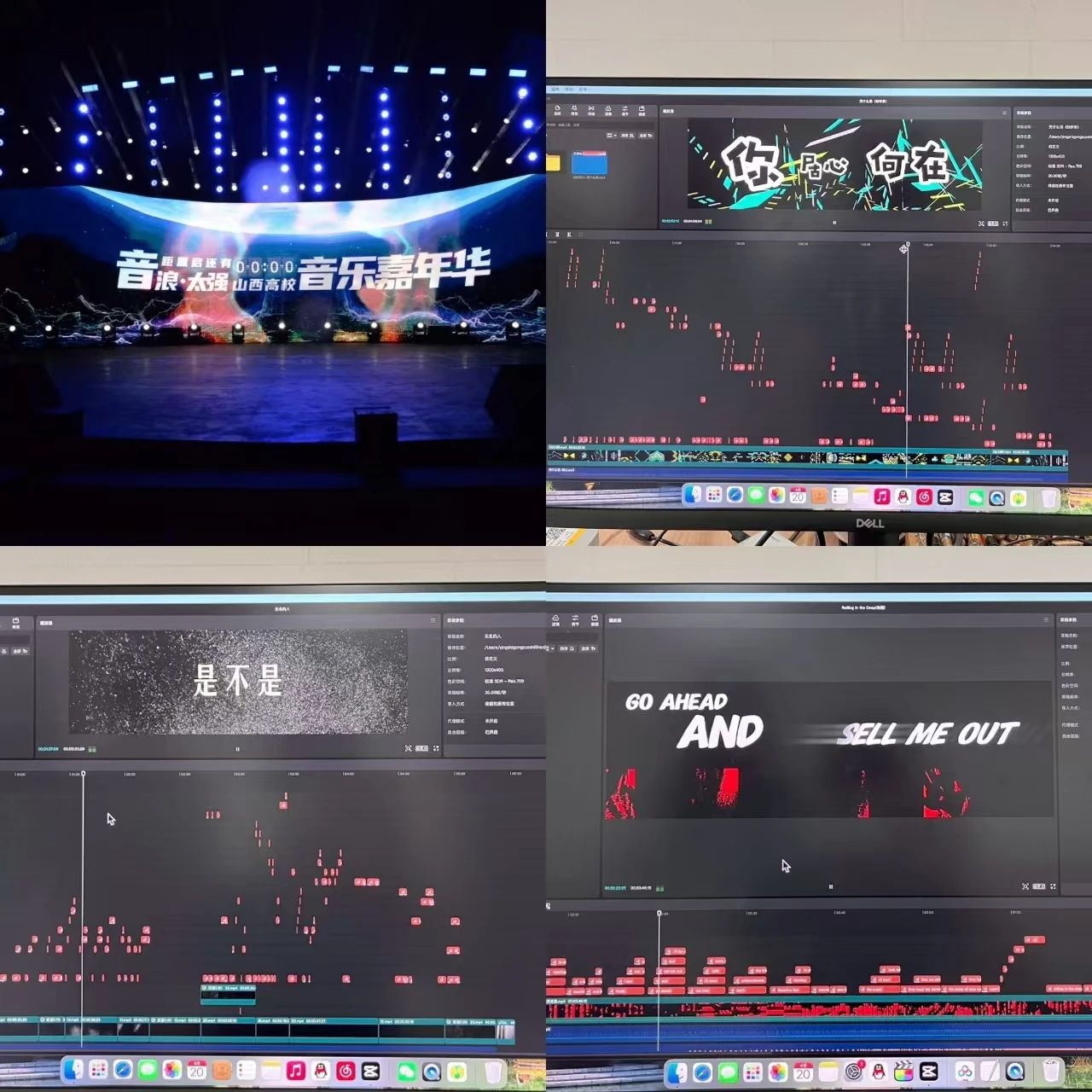

第一次扛起相机

记得刚走进信院的大门,我就被各种各样有趣的社团和学生组织所震撼了,尤其让我欣喜的是,学校竟然还有专业的摄影工作室。我几乎没有任何犹豫,第一时间报了名。录取后的那一刻,我非常兴奋,想象着自己学成回家后爸妈惊喜的样子。

进了社团,我才发现自己原来什么都不懂,于是虚心从最基础学起,甚至把每次打杂都视为宝贵的锻炼机会——学长学姐们忙碌时,我就是那个最积极的助手,帮忙搬运设备、布置场景,在一旁细心观察他们的每一个操作细节,从光线的调整到构图的布局,从镜头的选择到情感的捕捉……部长觉得我有干劲,就亲自教我如何调整摄像机的各项参数,怎么运用镜头讲述故事,如何选择合适的拍摄模式。

课余时间我就观看学长推荐的教学视频,反复练习和琢磨。越学越明白自己的浅薄,才理解了为什么父母不赞成我学摄影,因为这一行比想象中难得多。

转眼间,学校迎来了第十届“我最闪亮”达人秀赛事,部长将这次的拍摄任务交给了我。这是我第一次独立扛起相机,所以我特别重视,提前考察了场地,反复在心里预设各种操作和场景——从哪个角度怎么拍,拍几秒。

可真正到了活动那天,我看到现场人头攒动,喧嚣嘈杂,手心立即渗出了汗,镜头也开始不受控制地抖动,熟稔于心的知识点和各种准备似乎瞬间作废,我在心里完全崩溃了:“怎么和学过的不一样?”

部长看出了我的慌张,过来鼓励我说:“别胆怯,大胆去拍,先保证一个镜头3到5秒是可用的,手要稳,摄像机扛肩上,注意美感与构图,你能行的!”

我逐渐稳住心神,深呼吸,告诫自己:时间还很充裕,要保持冷静!我放慢节奏,专注于每一个镜头,不断尝试以不同的角度、光线与构图去捕捉画面。为了这短短几秒钟的视频,我整整拍了一下午。

当听到伙伴们“不错,你拍到了好几段非常可用的素材”的肯定时,我才终于松了一口气,心中是满满的喜悦和成就感。

三下乡的八分钟

在经历了一次次完满活动的历练后,大一暑假,我参与了为期一周的“三下乡”社会实践活动。

出发前,指导老师分组安排任务,我看到其他组都有两、三个人,而视频组只有我自己时,我傻眼了。老师解释说:“这里只有你是剪辑高手,这个任务就交给你了。”老师言语间流露出的信任与期望,让我瞬间感受到了肩上沉甸甸的责任,我硬着头皮应了下来。

这是我第一次脱离工作室,独挑大梁,心里极其没底,于是急忙向工作室伙伴取经求救。大家鼓励我,说是展现自己的好机会,接着又纷纷分享起自己的经验和建议,提醒我要注意细节,耐心地传授一些实用的快捷键和思路。这时,我心中的焦虑才慢慢消散。

第一天拍摄过程并不顺利。选题策划不明确、创意构思缺乏、手机拍摄不精、内容过于庞杂而失去焦点……这些担心让我再一次有了挫败的恐惧,紧张的情绪再次涌来——害怕第一枪没有打响,害怕让老师失望,害怕丢工作室的脸,更害怕因为自己能力不够而耽误了整项工作的顺利进行。

当天的拍摄任务一结束,我就马不停蹄地赶回房间,立刻开始剪辑。剪辑中,又发现了一些白天拍摄时没有注意到的问题。面对这些问题,我只能试图一点点地用剪辑的手法给予矫正。就这样,一帧帧地抠下来,一直熬到凌晨,我和小伙伴才算是完成了视频号和公众号的推送任务。

在一天天摸着石头过河的尝试中,我慢慢熟悉了社会实践活动的拍摄风格和要求,镜头下的故事开始变得鲜活深刻。

到了活动要结束时,我接到了指导老师剪辑八分钟短片的任务,心理再次紧张起来——之前从未做过这么长的视频。

听着老师“八分钟是中国青年网对作品要求的时长极限,而不是你剪辑水平的极限”的鼓励,我依然感到压力山大,对着电脑,看着自己拍过的画面,却一片茫然,无从下手。

指导老师看到我的茫然,主动和我聊了聊创作思路。他耐心地阐述了文化科技卫生“三下乡”活动的意义与主题,强调这些元素不仅是活动的精髓所在,更是短片创作中不可或缺的灵魂。

主题的明确,如同拨云见日,让我豁然开朗,对作品的方向有了清晰的把握。

于是,我把每天拍摄的精彩瞬间,包括视频片段、音频、图片先放到同一个视频里,然后反复从这些素材中筛选,最终找出最适合主题、最能表达情感的部分。

蒙头苦剪出初稿后,我又和伙伴一起对视频内容进行了数次打磨。我们反复审视每一个镜头,调整画面的节奏与情感张力。我明白,只有精益求精,才能让短片在众多作品中脱颖而出,成为展现新时代青年风采的佳作。

结果不负众望,我们成功拿下了2023年“镜头中的三下乡”优秀视频团队的称号。当我把证书拿给爸妈看时,他们感慨而惊讶,没想到短短一年,我的拍摄和剪辑水平有了这么大的提升。

八次修改让我“破防”

获了奖,尝到了甜头,我的动力更加澎湃。为了提升水平,我一边外出实践,一边在B站、抖音等平台上自学理论知识,从构思到剪辑,每一步都努力向大佬看齐。就这样在工作室经过了一年的锻炼后,大二我顺利通过部长竞聘,成为了一名学生干部。

2023年12月,工作室接到剪辑一个年度回顾视频的任务。老师找到我,要求在三天内完成任务。这时的我,相比之前从容了许多,当时心想:“三下乡”活动我用一天就能剪出初版,这个任务三天的时间足以完成。

但真正上手,我才发现高估了自己——从整整一年的素材中筛选出最精华的部分,和上次一周的时间区间相比,难度不在一个量级啊!

从1月到12月,从艺术实践、竞技体育到志愿服务、社团活动,我如同一位考古学家,在浩瀚海洋中一帧帧地搜寻,一个个镜头地筛选,这简直是对耐心、细心与判断力的极限挑战。我花费了一整天的时间才勉强梳理完这庞大的素材库,挑选出了那些能够代表学校风貌、展现师生风采的珍贵瞬间。

下课后我买了面包和水,冲进工作室,把所有的精力都投入到了剪辑中,甚至晚上也没有回宿舍休息。镜头的切换、节奏的把控,色彩的调整、音效的配合,每一步都全力以赴。

然而,尽管我付出了如此多的努力,第一版剪辑还是被老师无情地否定了,这让我感觉如同一盆冷水劈头浇在身上。我先是不甘,然后又自我反省,然而,这一切都没有用,第二版、第三版接续被否定。在一次次的反复修改中我渐渐开始焦虑和自我怀疑。当第四次又被打回来时,我脱口而出:“老师,我真的破防了!”老师笑了笑,语重心长地对我说:“破防很正常,做我们幕后工作的,返工是常态,它考验的不仅是技术,更是心态。你要记住,每一次修改都是通往完美的必经之路。”

我表面上应承着老师的教诲,连连点头称是,但心里还是无法理解老师的劝慰,体会到了前所未有的身心疲惫,心里觉得这个任务要求太高,甚至产生了摆烂的想法:再改我就不干了,爱找谁找谁去吧!

短暂的休憩之后,我又渐渐冷静下来,反思老师的话。我是部长,怎么能说不干就不干?当时竞聘的时候可不是这么说的。我想了想,拨通了家中的电话,把苦恼告诉了爸妈。他们没有劝我,而是讲起了当年出来闯荡的经历——为了给顾客拍出满意的照片,他们常常要从日出拍到日落,回家后来不及休息,连夜修图,根据反馈不断进行调整与修改。最长的一次记录是三天三夜几乎没合眼,正是那三天,他们拍出了一组令人惊艳的照片,打响了摄影室的口碑。

我听后沉默了五分钟,回到办公室开始苦干。这一次我不再焦灼和浮躁,沉下心来,以平常心去面对每一次挫败。当命名为“2023年度回顾视频第八版”的视频交上去后,我接到了老师肯定的答复。那一刻,我流下了泪,我修改了整整八次啊!

回到宿舍后,舍友说:“你疯了,好几天没见到你了,白天不在宿舍,晚上睡觉你也不回来!”我笑着回应,心中却深知这三天里自己的蜕变与成长,不仅是日历上轻轻翻过的三页,更是心灵与技能的双重磨砺。

这之后,我不断参加各种比赛和活动,获得了vlog征集活动一等奖、短视频大赛二等奖、优秀团干部等多个荣誉。我觉得我在大学中的收获不仅是这些荣誉,也不仅是影视制作水平的提高,更重要的,我觉得是对这个世界的理解能力的提升,还有心态的磨炼。这些收获,仅靠专业学习是得不到的,一定要靠自己独立解决一个个的问题才能获取。