墨染中秋,文润毣谷。三场关于写作、思考与团圆的对话悄然生长。毣谷书院名誉院长魏思孝带着对生活的赤诚与对文字的敬畏,将写作探讨、理性发声、中秋抒怀串联成篇,让思想的火花与情感的温度在师生的对话间流转,成为一段难忘的秋日故事。

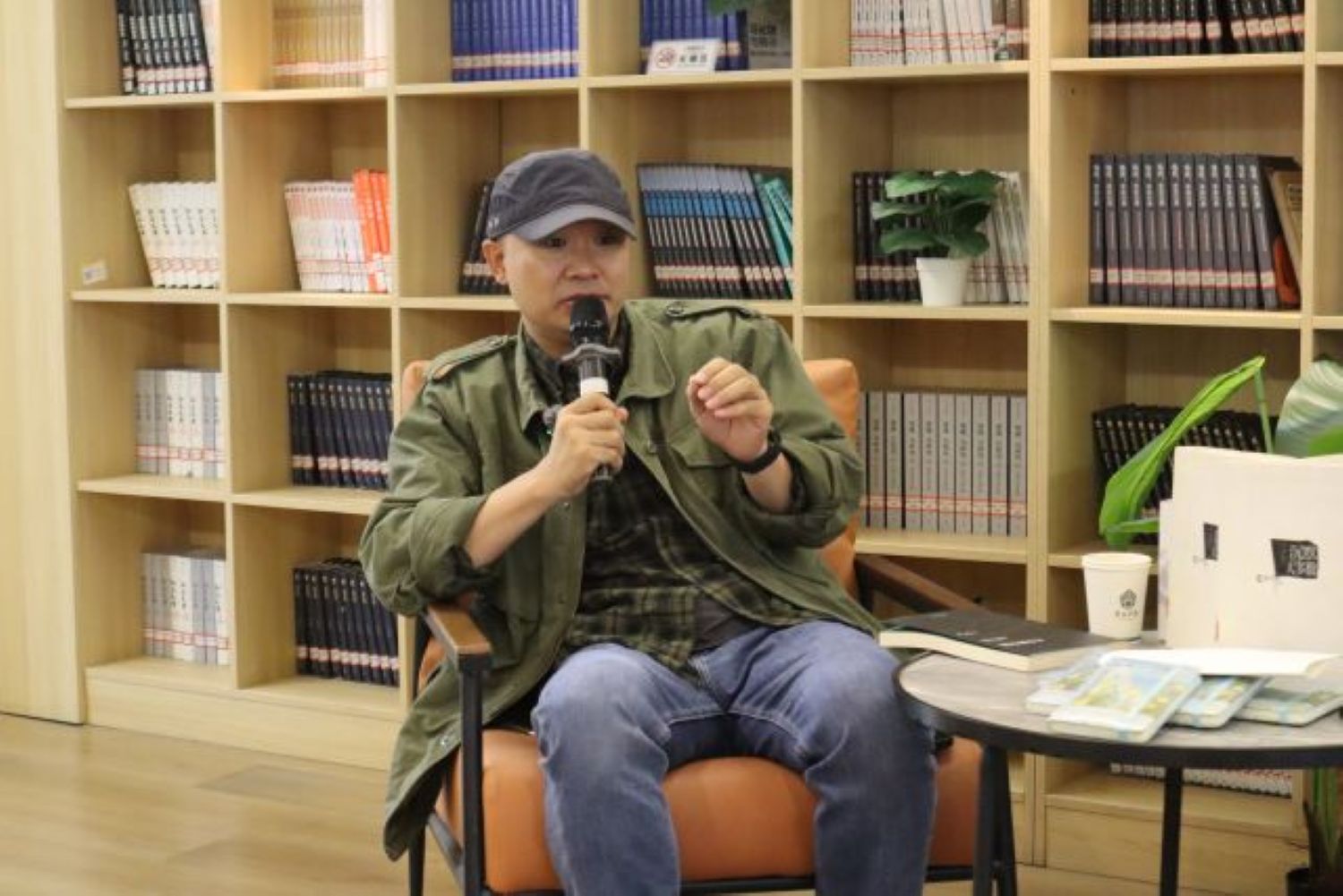

夜话故事巢:听魏院长聊“写作的出路”与人生选择

9月25日18:00,小羽毛·故事巢里50余名同学围坐,聚焦于“写作的出路”的核心议题。魏思孝院以纪录片《出路》为引——甘肃女孩马百娟攥着课本却难圆读书梦,复读生徐佳凭三次高考叩开大学之门,北京女孩袁晗寒在优渥中迷失方向。“原生家庭是否是枷锁”、“寒门能否再出贵子”,魏院长的回应温和却掷地有声:“马百娟的无奈藏着农村孩子的试错困境,徐佳的逆袭则印证了家庭支持与应试教育对普通人的意义。比起纠结‘寒门难出贵子’,更该警惕袁晗寒式的迷茫——若总想轻易获得光鲜,人生航向便会偏移。”谈及写作,他的建议更显恳切:“别执着于远方的宏大叙事,先写你熟悉的日常;早期练笔别怕拙劣,读书也先从兴趣出发。”面对未来规划的困惑,他直言:“别被考公考研的浪潮裹挟,先认清自己,找到真正热爱的事。”

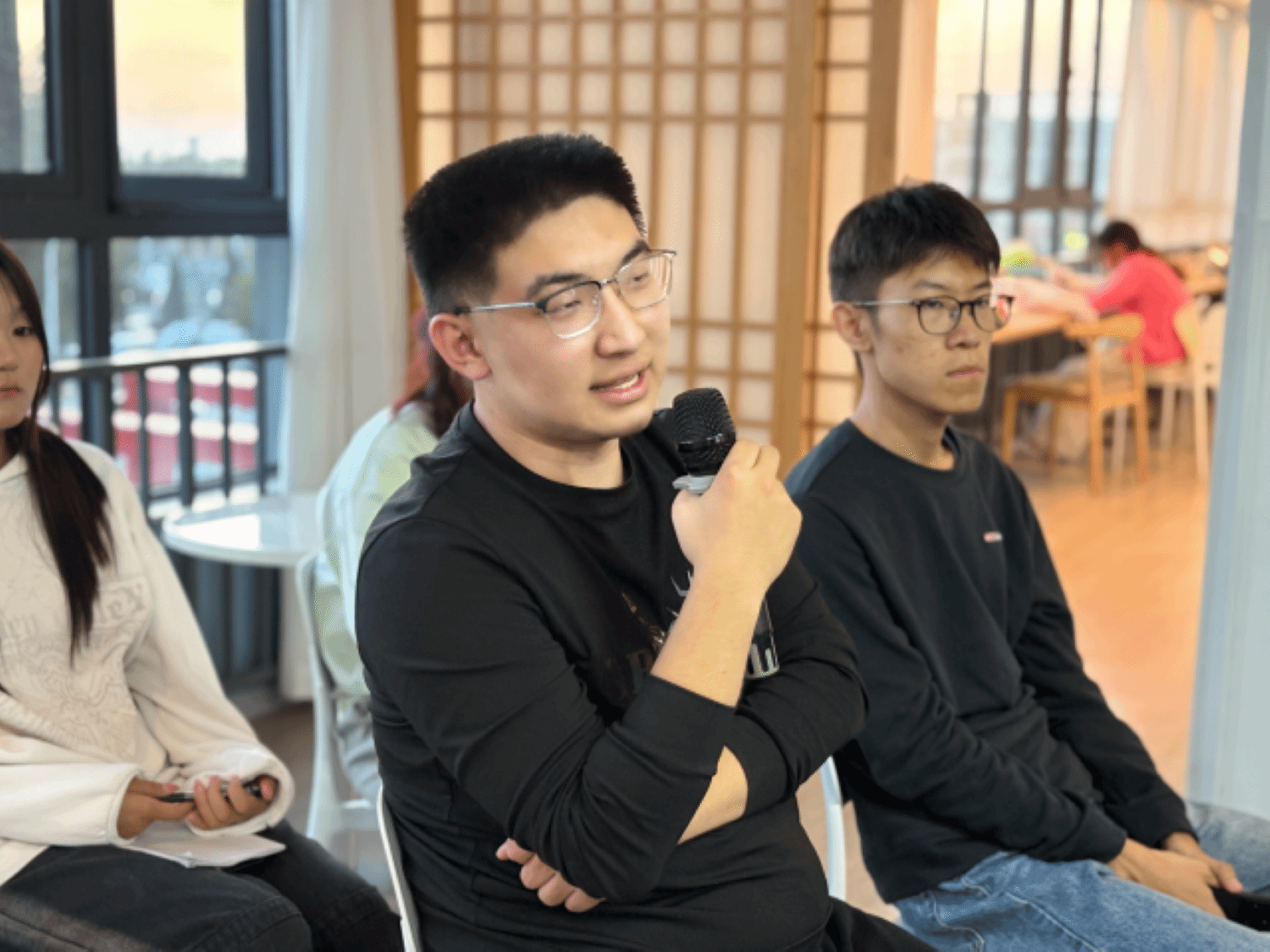

书局论道:沉默时代的理性发声

26日上午,胶囊书局的“E话题制造者”阅读沙龙活动中魏思孝与创意写作学院张东旭院长带领同学们共读王小波《沉默的大多数》,将“理性发声”的探讨推向深入。“理性之人从不对社交媒体事件轻率定论,会保持谨慎与克制。”张东旭院长从语言与思维的关联展开:“维特根斯坦曾说,语言塑造思维,也限制思维。你使用的语言,藏着你的思考方式。”接着张东旭院长解读“沉默”的价值:“不轻易开口的人,并非无知,而是在审视‘这些话是否正确’。有时,沉默是不合作的抵抗,是带着批判的清醒。”现场共鸣频频:有人分享高中时因作业与王小波结缘的经历,有人笑谈看《沉默的大多数》时,觉得“这人同自己一样叛逆”;谈及“好品质”,有人说要“实事求是”,有人念出罗曼·罗兰的名言“看清生活仍热爱生活才是英雄”,更有人俏皮直言,想做“有文化的地主老财”,如陶渊明般守着安稳,心怀诗意。

中秋叙温情:文字里的中秋团圆记忆

正午阳光铺满半杯故事馆,魏思孝院长分享自己的中秋糗事:“初二去镇上亲戚家过节,第一次吃烤鸡,写作文时想给中秋添‘意义’,竟把吃月饼和屈原投江扯到一起,现在想起来仍觉好笑。”如今人们习惯用社交媒体发短讯,可文字的真正力量,藏在未说出口的深情里。对家人说不出的‘想你’,不如今天写出来,师生们纷纷分享:捧着珍藏的月饼盒,里面装着每年中秋的小物件——“这张车票是去年回家买的,这个糖纸是妈妈塞给我的”;红着眼眶回忆:“去年第一次做月饼,丑得不成样子,妈妈却一口一个说好吃,还说‘比买的香’”;轻声念起给爸妈的信:“以前总嫌你们唠叨,现在在学校听不到那些叮嘱,才知每句话都是放心不下。”原来中秋的暖,从不是月饼有多甜,而是有人愿意倾听那些关于家的细碎故事。

三场活动,三种纬度,同学们难忘关于写作的真诚建议、关于思考的清醒提醒,以及关于团圆的温暖片段。其实生活与写作本就如此:贴着生活写,跟着心思考,把日子里的细碎温暖记下来,便是最好的答案。往后,毣谷书院还会有更多这样的聚会,或许下一次,就能听见你的故事,看见你的笔底山河。

学生感悟:

以前总觉得写东西得往宏大了写,家国情怀,深刻哲理,盯着自己的日常反而觉得“没东西可写”。听完魏院长聊写作,才突然开窍,每天在食堂纠结吃啥、和室友夜聊的琐事,都是能写的素材。他说“先写熟悉的日常”,这话像给我卸了包袱。现在我想尝试随手记点生活小事,把这种细碎的温暖写下来,比硬凑的“大道理”舒服多了。写作不用踮着脚够远方,把身边的日子写扎实,就很动人了。

——供应链2401 杨张博

张院长聊“沉默的价值”,我一下子就想起自己之前的样子——看到社交媒体上的热点,没搞清楚前因后果就跟着发表评论,总怕自己“跟不上节奏”。魏院长说“理性之人不对事件轻率定论”,这话戳中了我,就像他们聊王小波的《沉默的大多数》,不是说要一直不说话,而是别被情绪带着走,先看清再开口。现在我不再随便“站队”,反而觉得这种“慢半拍”的思考,让我更踏实。

——科技2501 兰焱

我也有个旧盒子,里面装着妈妈去年中秋寄来的月饼包装袋,当时觉得没必要留,现在翻出来,却能想起视频里她反复说“多吃点,别省着”的样子。魏院长分享自己写作文闹的笑话,又说“文字藏着未说出口的深情”,我才意识到,平时跟爸妈打电话总说“没事”,其实有好多话没说出口。原来比起朋友圈的“中秋快乐”,这种手写的细碎思念,才更能让他们感受到我的心意。

——园林(专升本) 2504马浩南

(撰稿:郑淑东 摄影:张浩然 供稿:毣谷书院)