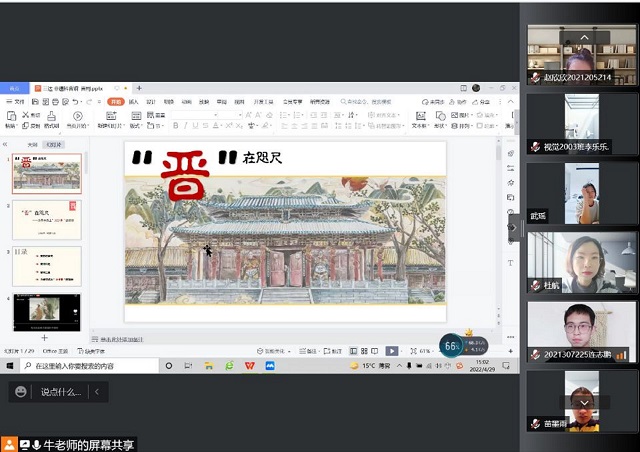

为丰富同学们的课余生活,增强同学们对非遗文化的了解,4月29日15:00,三达书院邀请艺术传媒学院牛丽娜老师于线上开展“新知”系列活动,结合“大计赛”内容,让同学们深入了解晋祠的非遗项目,掌握非遗知识,形成保护并传承非遗的共识。

非物质文化遗产是凝聚中华民族的桥梁和纽带。晋祠位于山西太原西南悬瓮山东侧,作为中国现存最早的皇家宗祠,它以别具一格的祠堂建筑群闻名于世,但对于晋祠的文化内涵同学们却知之甚少。因此,牛老师以视频的形式带领同学们深入了解我们身边的非遗文化——晋祠,领略延续千年的古代建筑群多面之美。这里亭台楼阁错落有致,沟渠池沼熠熠生辉;微风吹过,檐铃作响,古树枝叶随风飘摇;这里山明水秀,古木葱郁,池沼亭台如星辰般遍布,璀璨夺目……透过视频,我们不难发现中国晋祠,是美轮美奂的园林,是现代都市中横亘古今的著名风景区,更是意蕴深厚的文化博物馆。

众所周知,晋祠是为供奉周武王次子叔虞而建,历经千年,我们现在看到的晋祠建筑格局主要是由宋代圣母殿至明清历代营建的不同建筑组成的。但是即使明清也距今六百年,更何况宋之晋祠,加之战乱因素,这样庞大的建筑群到底是如何被发现、又是如何保护下来的呢?面对同学们的疑问,牛老师继续分享道:“晋祠能够得以保护,离不开著名建筑学家梁思成、林徽因夫妇的努力,1934年夏,梁思成、林徽因夫妇在从山西汾阳返京路途中,再次途经晋祠,猛然想起来时匆匆一眼所看到的‘魁伟的殿顶,雄大的斗栱,深远的出檐’,于是便对晋祠作了现场考察,首次从学术角度向世人呈现晋祠的伟大与精妙。”由于宋代木构遗存稀少,体量也不大,圣母殿无疑成为送到高等级建筑的营造巅峰。正是由于梁思成、林徽因夫妇的发现,晋祠圣母殿以一己之力留住宋代建筑孤品,演绎了宋王朝最后的华章,而晋祠从自然中汲取灵感的营造风格,更是夹杂着中国人对美学的思考。

多姿多彩的非物质文化遗产,记录着传统的生产生活方式,见证着绵延不息的文明传承,是我们宝贵的精神文化财富。但忙碌且周而复始的工作充斥着人们的生活,让我们没有更多的时间与精力去关注非遗文化的传承与保护,而这也进一步加速了非遗文化的消失。参加者赵子悦同学表示:“非遗文化的不断消失不仅因为人们的生产生活方式大变迁,还因为人们对于非遗文化的社会认知与理念出现了偏差以及保护措施的有效性。通过本次活动,我们从晋祠出发进一步了解了非遗存在的意义及重要性,也明白了要将非遗文化的传承与保护切合实际、落实到我们的生活中去。”

三晋之胜,以晋阳为最;而晋阳之胜,全在晋祠。不论是“桐叶封弟”的故事,还是难老泉的传说,文化遗产都是见证一个民族历史,体现民族精神繁荣民族文化的重要基础。而我们作为新时代青年,更应该溯源传统文化背后的创造力,大胆探索文化精神内核。希望在以后的日常生活中,三达学子能够结合创意设计的力量,将非遗元素融入生活中的点点滴滴,不断发掘非遗文化中的美,探索其背后的情怀与故事,为非遗文化的传承与保护尽自己的一份力。