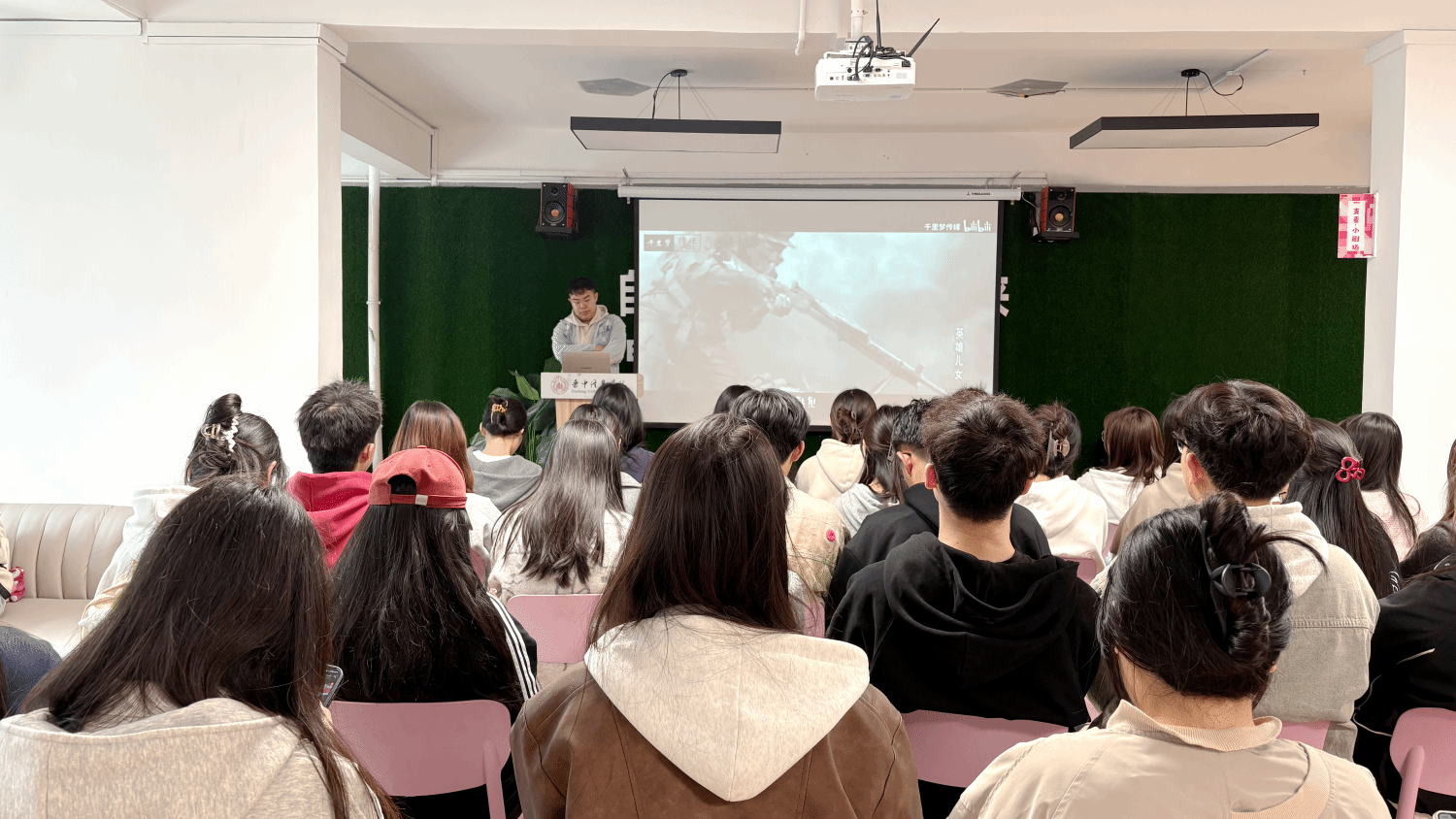

为深入挖掘红色文化内涵,探寻光影艺术与红色歌曲的共振之美,10月16日12:30杏花书院联动电影评论中心张振帅老师在表达力大厅举办画里有话第18期:重温光影旋律,感受电影中的红色文化。该活动以红色电影歌曲为切入点,通过三个篇章的系统梳理,带领同学们回溯历史、品味乡愁、触摸时代,在旋律与影像的交织中,解码红歌背后的精神密码与文化价值。

英勇史诗:英雄群像与家国情怀

活动伊始,张振帅老师带领同学们把目光聚焦于1949年至1978年的红色文艺创作,这一时期的红歌以“英勇史诗”为底色,肩负着塑造英雄形象、凝聚集体记忆的使命。“音乐之道与政同一”,正如先秦思想揭示的艺术与政治的深层关联,新中国成立初期的红色电影歌曲,始终以“为政治服务、为人民服务”为内核,在抗美援朝、解放战争等历史叙事中,构建起英雄主义的精神图谱。《英雄赞歌》中“风烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听”,歌词以壮阔意象勾勒战场的激烈与英雄的无畏,旋律激昂奋进,既歌颂了牺牲的崇高,更传递出“学习英雄精神、延续使命担当”的感召力;儿童题材红色电影《闪闪的红星》主题曲《红星照我去战斗》以“红星”为核心,将其喻为党的指引与光明,通过“小小竹排江中游”的细腻描写,以儿童视角展现革命年代的成长与信仰,让宏大叙事在童真视角中焕发生动活力,也让红色精神在代际传承中扎根。这一时期将家国情怀深植于民族记忆的根系,成为一代人的精神图腾。

乡愁寄寓:从家国大我到故土小我

随着改革开放的推进,红歌创作逐渐从“家国大叙事”转向“乡土小情怀”,在对山河家园的细腻描摹中,寄寓着对祖国发展的深情与对乡愁的眷恋。电影《红日》的插曲《谁不说俺家乡好》以沂蒙小调为基调,用“起伏的山峦、辽阔的土地、宁静的村庄”等具象化意象,将对祖国的热爱落实于家乡的一草一木,让听众在“青山相连、白云绕山”的画面感中,唤起对故土的共鸣,《边疆泉水清又纯》则以轻快欢畅的节奏,淡化了边疆的艰苦,传递出戍边者对驻地的热爱与对和平的珍视,更在“泉水纯、军民情”的意象中,勾勒出祖国边疆的安定与美好,连接起家国与个人、奉献与坚守的情感纽带。这一时期的红歌,如同一幅幅乡土画卷,将祖国的发展成就与个体的乡愁记忆交织,让爱国之情在“家乡情结”的催化下,更具温度与共鸣。

红色表达:传统与潮流的交响

进入新时代,红歌创作在坚守内核的同时,呈现出“多元融合”的蓬勃态势,传统民歌与流行音乐碰撞,经典翻唱与创新表达并存,让红色旋律在年轻一代中焕发新生。《我爱你,中国》这首创作于1979年的歌曲,以归国华侨的视角抒发爱国情怀,其旋律融合了西洋歌剧咏叹调的宏大与民族音乐的深情。它以“大合唱+年轻化演绎”的模式,打破了艺术形式的边界,让宏大的家国叙事在当代语境中收获了更广泛的情感共鸣,成为连接不同时代的红色文化符号。王菲演唱的《我和我的祖国》在陈凯歌执导的国庆档电影《我和我的祖国》的推动下,以“平等亲密的人格化表达”,将个人与祖国的关系诠释为“共生共荣的命运共同体”。“我和我的祖国,一刻也不能分割”的歌词直白而真挚,快闪、街头合唱等全民参与的传播形式,让它从“电影插曲”升级为“时代anthem”,实现了红色文化的“破圈”传播。新时代的红歌,不再局限于单一的艺术形式或传播渠道,而是以开放包容的姿态,吸纳流行音乐、新媒体传播的优势,让红色精神在年轻群体中“潮”起来、“活”起来。

“一首红歌,一段记忆;一次传唱,一份传承。”本次活动通过对红色电影歌曲的深度解析,不仅让同学们重温了光影与旋律中的红色经典,更在历史与当代的对话中,厘清了红歌的发展脉络与时代价值。正如张振帅老师所言,希望每个人在传唱红歌时,都能追问其背后的故事,让红色文化在新时代的传承中,既守住精神根脉,又绽放时代光彩!

(撰稿:李晶晶 供稿:杏花书院 摄影:赵文璐)