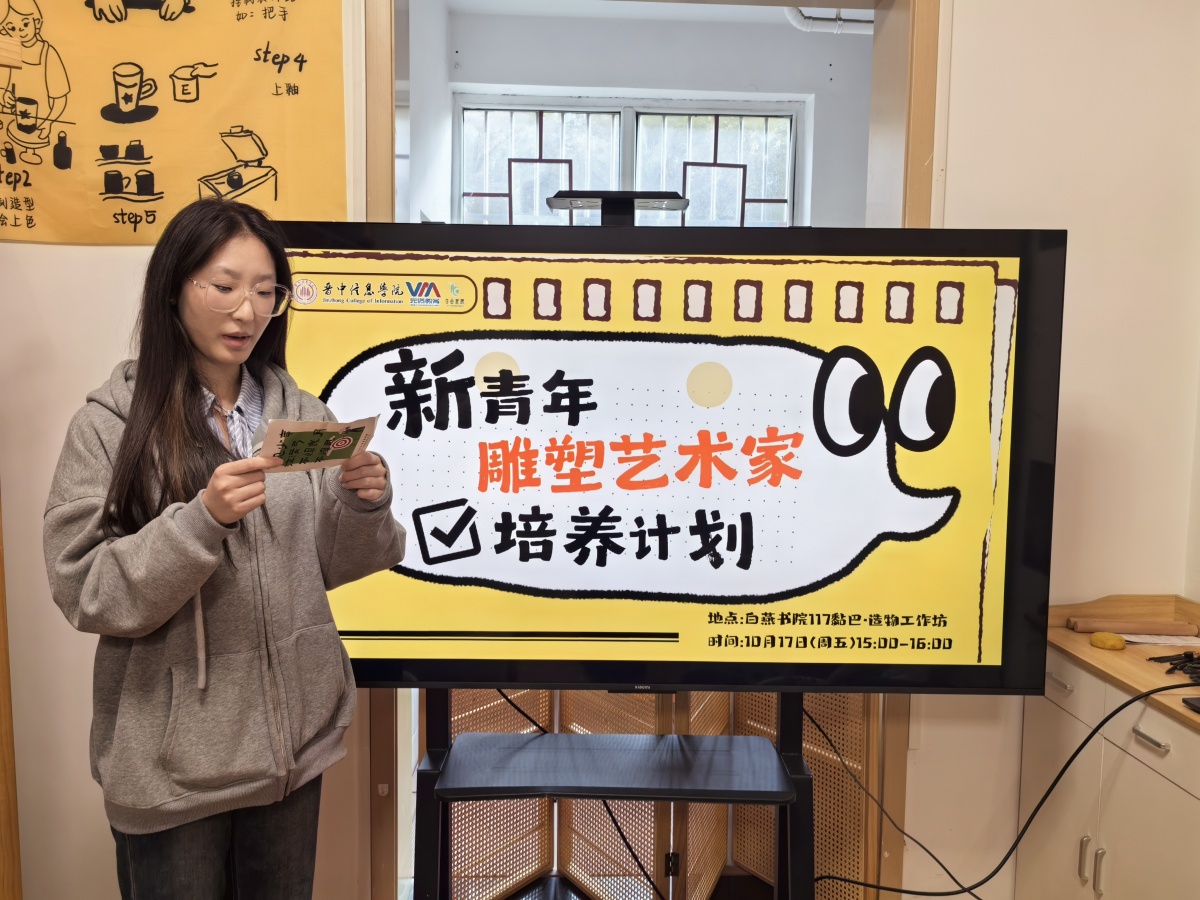

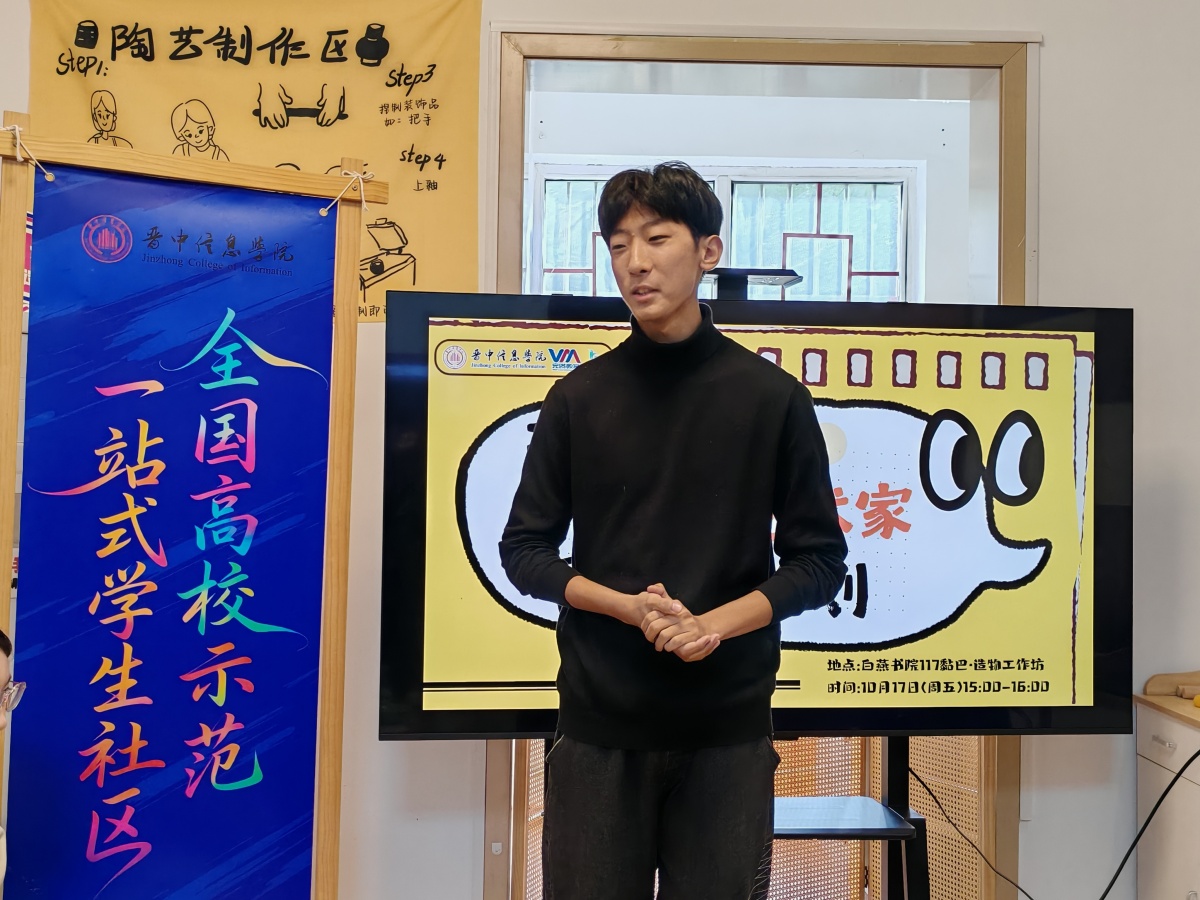

白小燕喊你一起来玩雕塑啦!10月17日15:00,白燕书院于117黏巴·造物工作坊开展“新青年雕塑艺术家培养计划”主题活动。本次活动特邀具有五年陶艺创作经验的张文浩老师,带领同学们开启一场与泥土的亲密对话,让天马行空的想象变为触手可及的艺术品!

陶韵流转:与泥对话的匠心时刻

“拉坯是一场与泥土的对话,你要学会听懂它的语言。”张老师将陶泥稳稳捧在掌心,工坊里此起彼伏的拍泥声仿佛为这场对话奏响了序曲。他沉稳地演示着每一个步骤:先以精准的力度反复拍打红陶泥,将藏于其中的空气彻底排出,随后手腕一转,将泥团稳而准地摔在转盘中心。“注意双手的配合,左手扶稳,右手下压,让泥土在旋转中找到它的重心。”老师边示范边讲解,随着拉坯机匀速转动,泥团在老师手中匀速升起,均匀舒展,渐渐呈现出优雅的曲线。学员们围在拉坯机旁,目不转睛地观察着每个细节,从泥土固定到手势转换,从力度控制到形态把握,老师将每个步骤都拆解得清晰透彻。

巧手开坯:在旋转中寻找泥料中心

“开口是拉坯过程中最关键的环节,”老师一边演示一边强调,“大拇指要垂直向下,在最中心的位置开口。”只见旋转的泥坯在他手中缓缓绽开一个规整的孔洞。随后,他将双指探入孔中徐徐外扩,泥坯渐渐舒展成匀薄的器壁。学员们专注模仿,却常因力道不均导致泥坯歪斜。老师穿梭其间,挨个为同学们调整手势、寻找中心——当他的手指轻触泥坯瞬间,摇晃的坯体立刻恢复平衡,引来阵阵惊叹。在这看似简单的开坯过程中,大家真切体会到陶艺制作需要的不仅是技巧,更是与材料对话的耐心。

器型塑造:从生活用具到艺术创作的升华

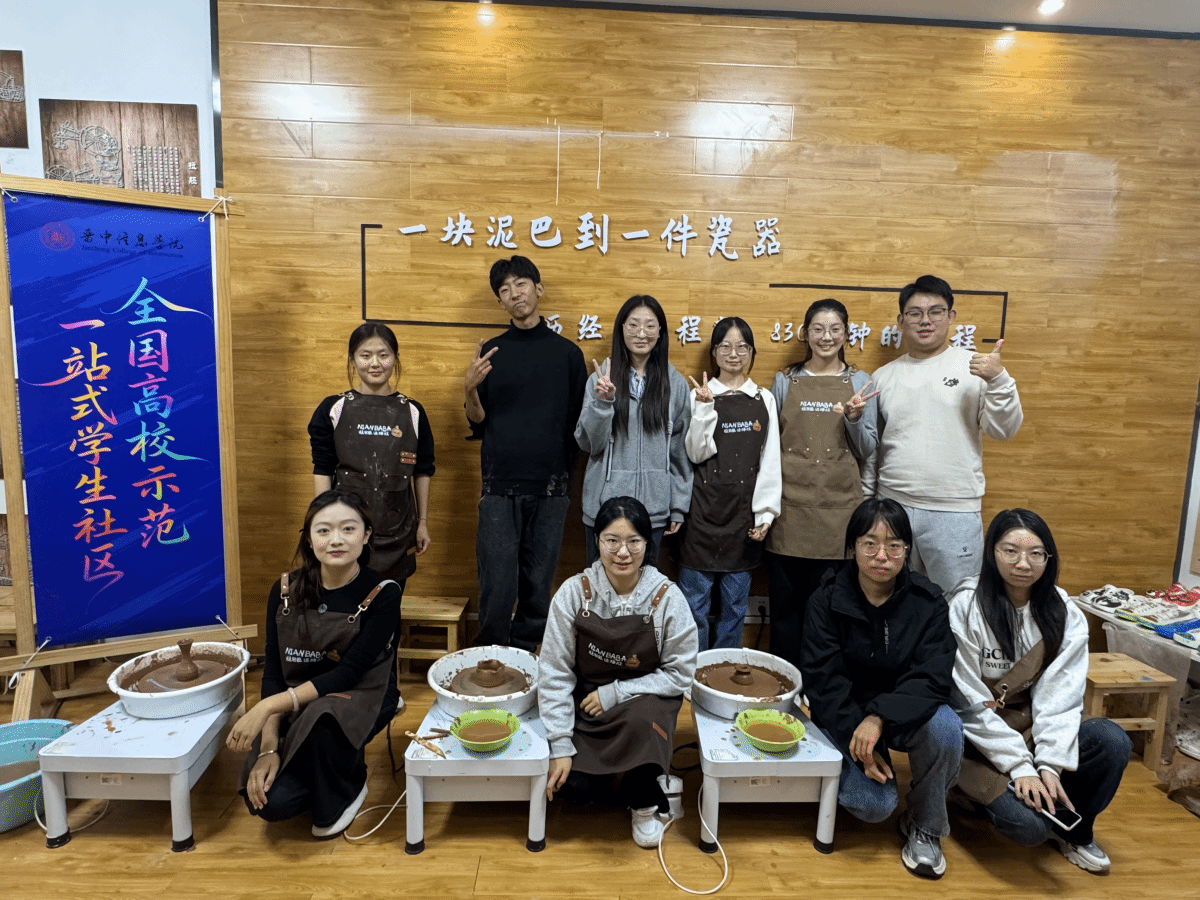

“现在让我们把基础坯体变成实用的器皿。”张文浩老师挽起袖子,双手轻托旋转的坯体,拇指下压间一个匀称的陶碗雏形渐显。学员们专注地捏制餐盘、雕琢花瓶曲线,还有人创新地在碗沿捏出波浪造型。张老师穿梭指导:“瓶身要再收一点,线条会更优美”、“把手要捏牢固,这里是受力点”。原本单调的坯体在指尖幻化成各具特色的器皿,当学员们举着作品相互比较时,他欣慰道:“每件作品都独一无二,因为它们带着制作者的体温和心意。”

活动尾声,转盘渐停,一件件带着手温的陶坯在工坊中静待风干。每一次指尖与泥料的触碰,都是对耐心的磨砺;每一道偶然形成的纹理,都是时光馈赠的印记。这些初生的陶器或许形态稚拙,却已在旋转中完成了从物质到精神的蜕变,将此刻的专注与感动永恒封存在陶土之中!

感悟:

一开始我觉得拉坯应该挺简单的,可当陶泥在自己手里不听使唤、歪来倒去的时候,才明白这真是个技术活。幸好张老师特别有耐心,手把手地帮我调整手势,最后顺利完成了我的作品。

——审计2503 贺婷

张老师说“每件作品都带着制作者的体温”,我特别认同——我做的那个小盘子,上面还有自己不小心按下的指纹呢!这次体验让我发现,专注做手工的时候,感觉时间过得特别快,也特别安静,这种沉浸其中的快乐,大概就是手作艺术最大的魅力吧。

——电气2503 乔新博

撰稿:王翊帆

供稿:白燕书院

摄影:王佳怡、薛梦姣、李昱莹