9月23日,第87期“书院说”专题活动于上河书院204开展。活动邀请到五位书院导师,分享赴西安交通大学参加第十届海峡两岸暨港澳地区高校现代书院制教育论坛的所见所闻、所思所悟,从论文撰写、论坛见闻、空间建设等维度,共话书院育人的破局与进阶,为新时代书院发展注入思考动能。

从“趋势解码”到“方向锚定”——薄老师带你锚定书院研究新坐标

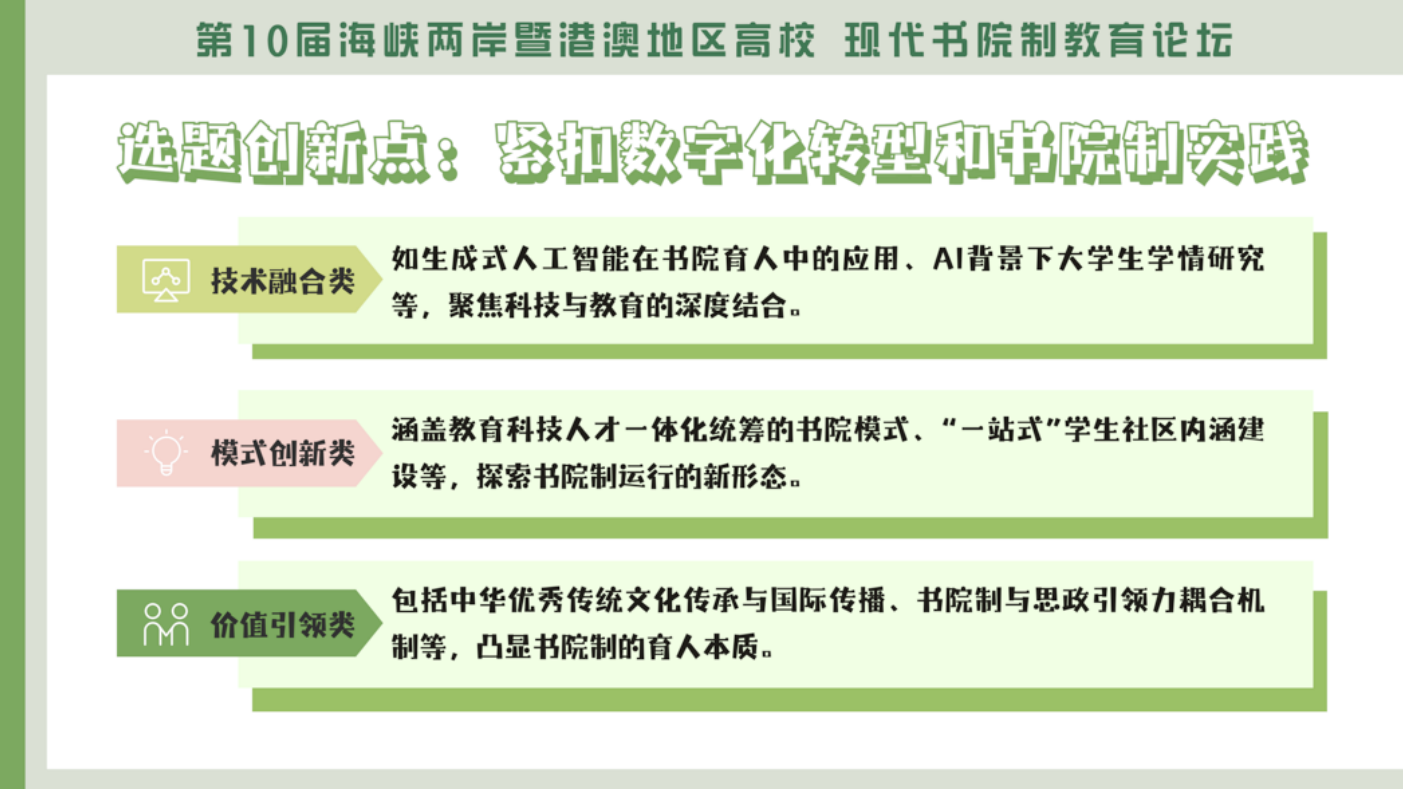

毣谷书院发展导师薄一帆老师聚焦论坛论文的创新亮点与研究方向,为在场老师梳理了书院制研究前沿动态。在分析论坛论文的研究脉络时,她将其归为三大类别——技术融合类聚焦人工智能与教育的深度结合,模式创新类涵盖教育科技人才一体化统筹等实践,价值传承类注重中华优秀传统文化传承与国际传播。此外,薄老师还分析了论文标题的创新表达,总结出四种新颖范式,并以相关标题为例,指出其能清晰呈现研究递进关系、精准聚焦核心目标,为后续研究和论文撰写提供参考。她还强调参考文献需兼顾时效性与多样性,建议优先选用近5年文献,涵盖专著、新闻报道、政策文件等类型,以提升研究可信度与丰富度。

从“日程复盘”到“使命洞察”——杨老师为你拆解书院育人新命题

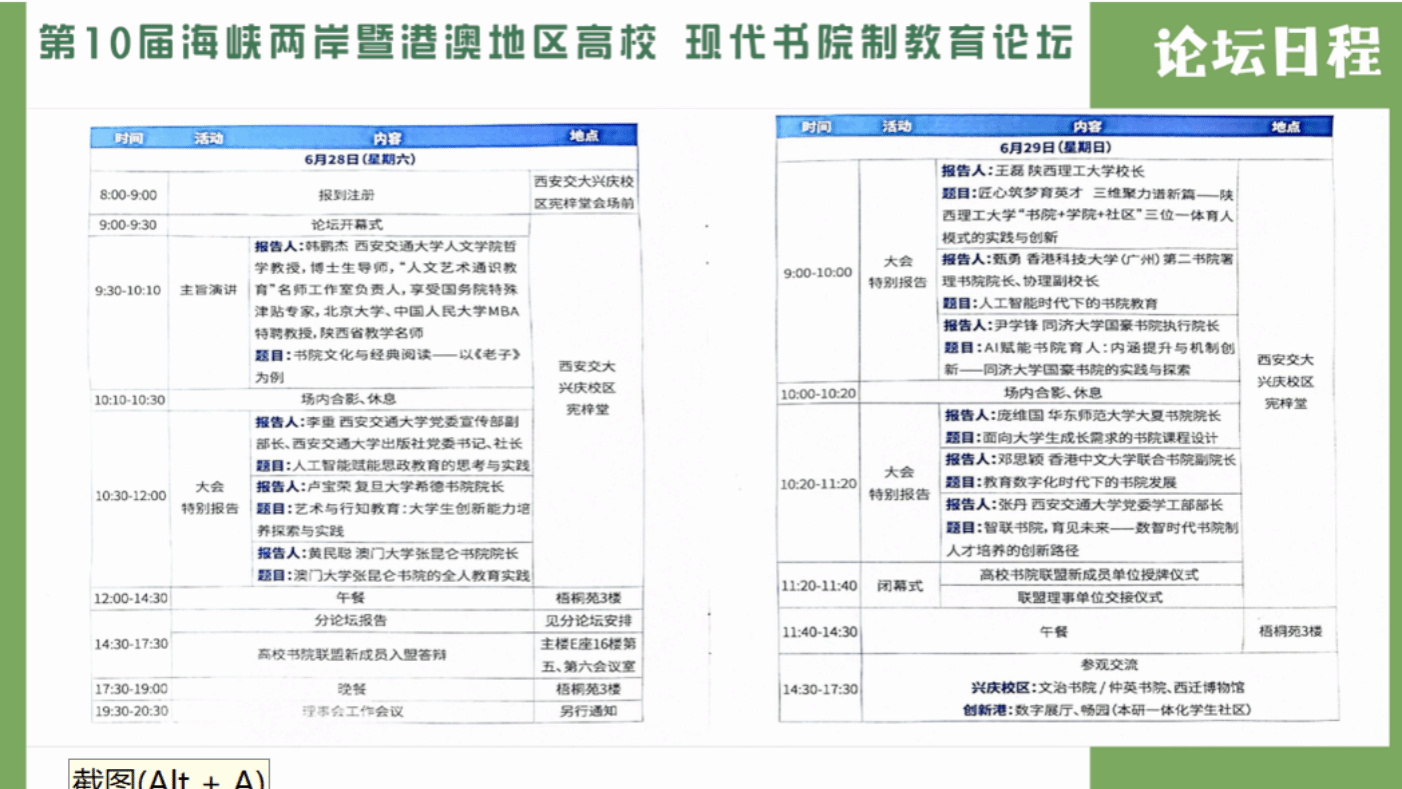

箕城书院发展导师杨巾辉老师以论坛日程为切入点,详细复盘了西安交大研学经历,从开幕式的主题讲座到理事会工作会议,每个环节的亮点与细节都被他一一呈现。他特别提到,论坛开幕式上韩东杰教授关于“老子”的讲座虽引发部分困惑,但后续多所高校院长的报告围绕书院制建设深入探讨,令人受益匪浅。杨老师重点探讨了人工智能与书院教育的融合,提到AI正改变学生知识获取的方式,推动教师角色向引导者转变,教育模式更注重批判思维。但AI也带来情感连接弱化等危机。因此,书院教育应坚守教育本质,培养健全人格;强化人文精神;推动社区重建,优化师生关系。谈及实践落地,最后杨老师结合本校完满教育实践,鼓励教师思考使命,探索AI与书院教育融合新路径。

从“心得分享”到“形神探析”—— 杜老师与你共探书院建设“形神”之道

上河书院执行院长杜新明老师聚焦“书院研究的破局之道”分享见解。他指出,当下书院研究“拿概念投稿没有出路”,若一味纠结“书院是什么”的抽象讨论,会让研究脱离实际。真正的突破,要“跳出概念,聚焦实践”——把书院里“最实在的做法”拿出来。他以自身论文为例,最初因“书院+概念”的选题迷茫,最终锚定“新教育实验”,从“教育输出、赋能、资源整合”等具体维度切入,让研究更落地。同时,他也思考书院模式的进阶:书院不能只停留在“形式多样”,更要从“形式”走向“模式”,找到独特的育人逻辑,让书院发展从“散点探索”到“系统成型”。

从“空间文化”到“灵感解锁”——王老师邀你解锁书院育人实践新灵感

书院部王乐老师以西安交大书院参访为切入点,解读“空间育人”的创新逻辑。她以仲英书院为例,分享“功能活化”的设计智慧:通过灵活调整区域,让讨论区、休闲角、服务站点可随需求转化,实现“一空间多场景”,提升育人场域的利用率与亲和力;又以西迁博物馆的文化浸润为例,提出“历史叙事与书院精神的融合”——将书院发展历程、传统精神融入展陈,甚至引入VR等技术增强沉浸感,让学生在场景中触摸文化根脉、增强书院认同。此外,她还强调“社区共建”的重要性,建议借鉴“一站式社区”模式,让书院从“物理聚合”走向“功能共生”,让空间成为学生成长的“共创场”。

从“对标学习”到“策略构建”——聂老师陪你探索书院育人优化新路径

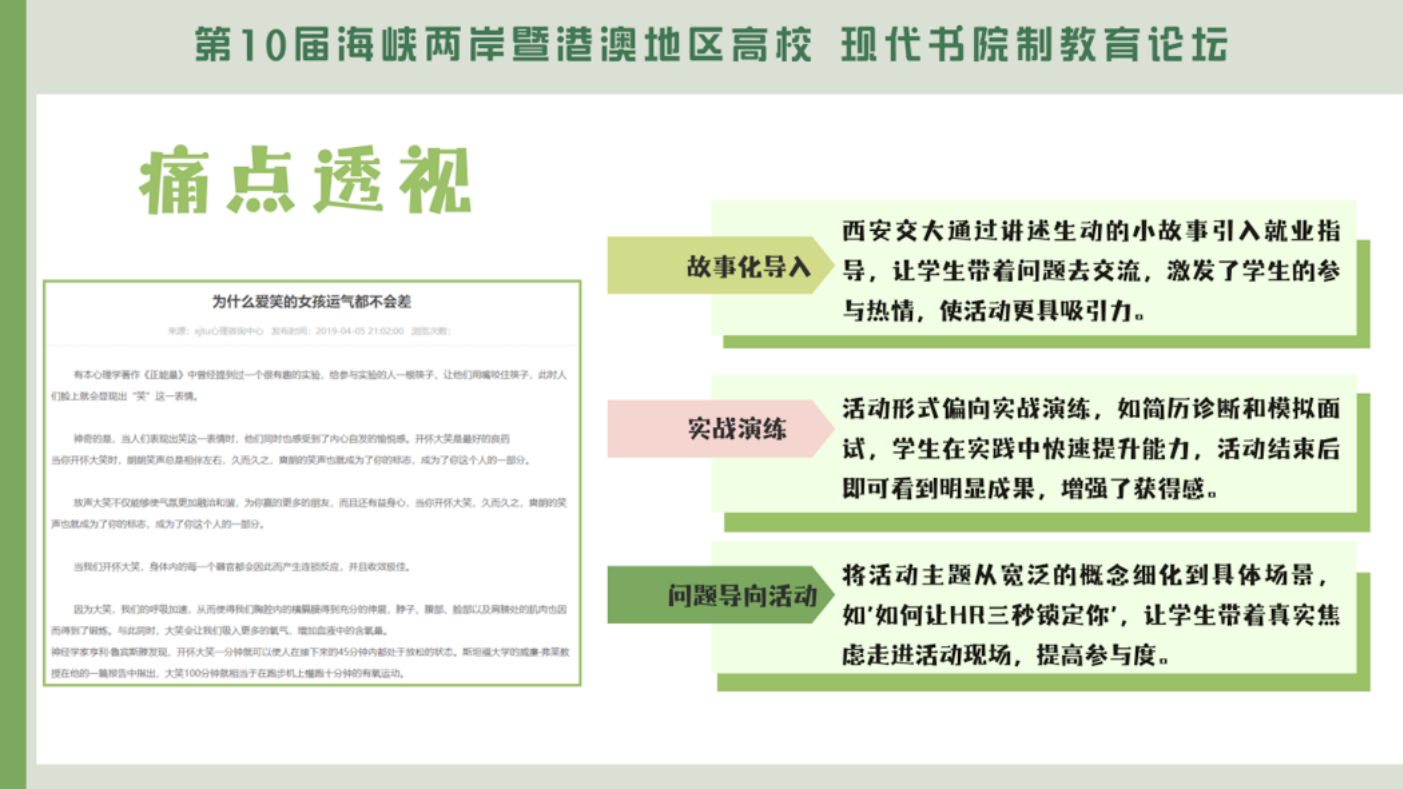

杏花书院综合办主任聂宁老师结合西安交大参访经历,分享了她对书院“理论+实践”的成长思考。她观察到,西安交大一站式学生社区因注重对建设实践的理论化提炼,形成了鲜明的特色与优势;而本校书院虽在党建引领、管理下沉等实操层面已有成熟做法,但在数字化赋能的探索与落地中,还需投入更多精力以补齐短板。她也反思书院现状:活动虽多但精品少,部门联动缺深层思考;育人中存在“理论传授枯燥”“育人载体碎片化”等问题。西安交大“故事化导入活动、实战化演练、问题导向教学”的模式,为我们提供了借鉴。聂宁老师提出破局方向:一方面,打造“5分钟朋辈育人圈”,让优秀学生成为即时支持节点;另一方面,加强与院系联动,借院系理论研究优势,提升书院整体理论水平与论文成果质量。

本期“书院说”既是经验的碰撞,也是思想的锚定。五位老师从不同维度分享西安交大研学成果,既有理论层面的前沿解析,也有实践层面的具体建议,为本校书院制建设注入了新思想、新活力。未来,各书院将以此次分享为契机,结合自身特色,将先进经验转化为实际行动,持续推动书院从“生活空间”向“育人共同体”转变,为培养“完整的人”贡献更多书院力量。

(撰稿:张子悦 李璐 供稿:书院部 摄影:书院部)