7月6日至10日,晋中信息学院三达书院“达灵”乡村振兴促进团赴山西省大同市灵丘县东河南镇,开展2025大学生暑期“三下乡”社会实践活动。紧扣“乡村振兴”时代脉搏,通过实地调研、深度访谈与沉浸式体验等多种形式,深度探寻东河南村在数字乡村建设、红色文化传承、非遗保护发展、产业升级等领域的创新实践与显著成效,用青春脚步丈量乡村发展脉搏,绘就一幅生动的振兴画卷。

数字赋能,智慧治理点亮乡村新貌

实践伊始,团队便将目光聚焦于东河南村数字乡村建设成果。7月7日,在村党总支书记兼村委会主任王东升、党总支副书记、团支部书记、东河南镇童梦爱心托管班负责人张雪娇的详细介绍下,师生们深入了解了该村打造的“数字乡村治理系统”。该系统实现了全村房地信息精准管理、农户党员动态监测、农业生产数字化指导等功能。其创新应用的智能手环,更成为关爱孤寡老人的暖心桥梁。师生们现场体验了“一屏知全域、一网管全局”的“互联网+党建”智慧治理新模式,切身感受到科技为乡村精细化管理注入的强大动能。

红色铸魂,革命精神滋养振兴沃土

恰逢全民族抗战爆发(七七事变)88周年纪念日。7月7日,实践团赴平型关大捷纪念馆开展红色研学活动。通过庄严宣誓、实地参观、史料研读,那段烽火岁月和“不畏强敌、敢于胜利”的平型关精神,深深烙印在每位成员心中。

随后,团队走访调研大同市唯一一所平型关红军小学。校园内,“托起明天的太阳”的标语与“立德树人 追求卓越”的校训形成理念呼应;吴邦国同志2013年亲笔题写的“红军小学”石碑,无声诉说着学校的红色传承使命。在特色打造的红色影院内,教导主任王金明通过珍贵的历史影像和实物展陈,向实践团系统介绍了学校“红色基因+现代教育”的创新实践。为实践团后续在“童心港湾”开展的兴趣课堂提供了宝贵经验。

暖心守护,青春温度润泽“一老一小”

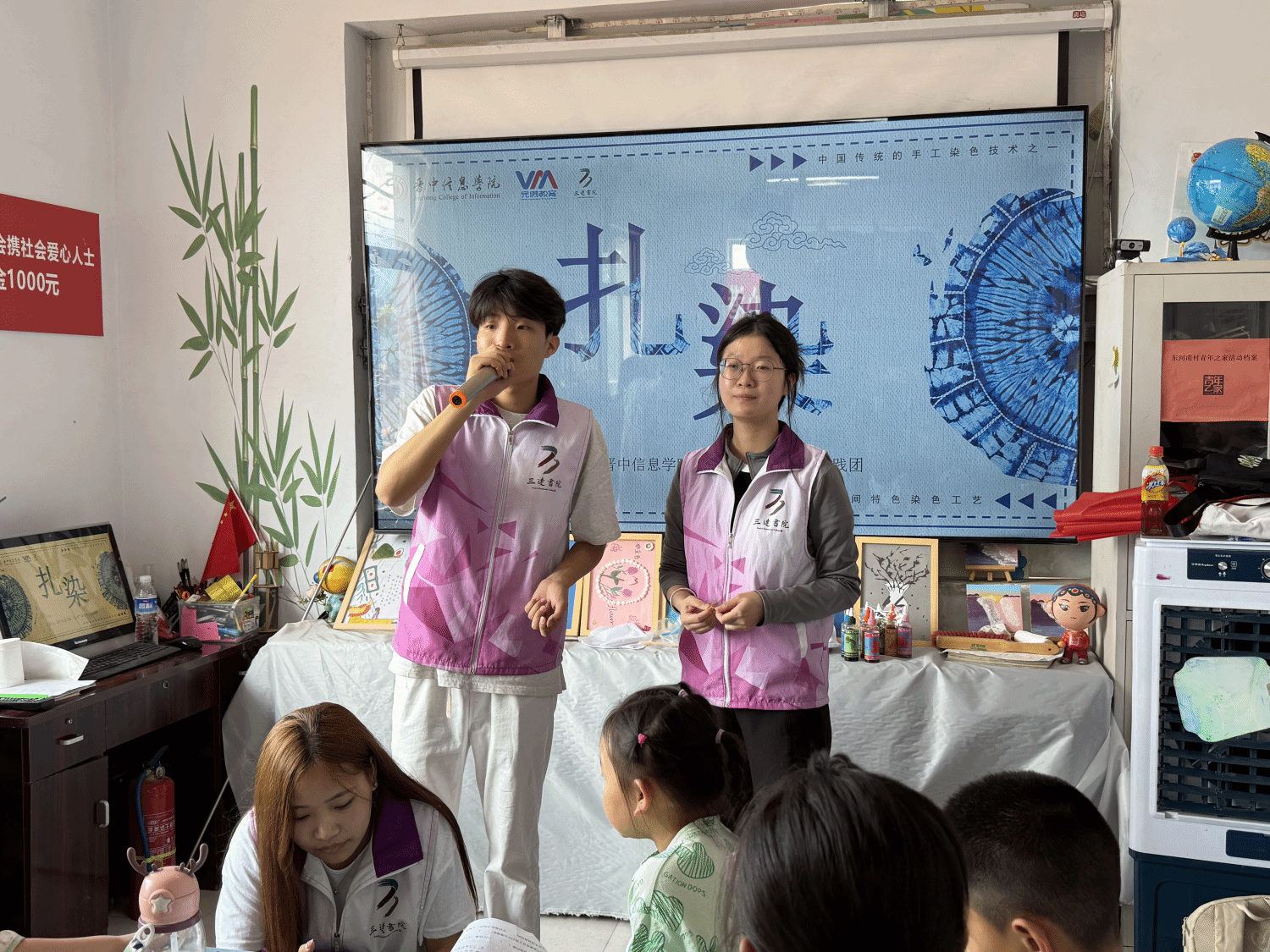

“姐姐,你看我染的布像不像彩虹?”在灵丘县东河南村“童心港湾”,孩子们兴奋地向实践队员展示自己的扎染作品。作为团中央联合地方政府共同推进的关爱农村留守儿童项目,正成为孩子们温暖的成长家园。

7月8日,实践团聚焦乡村特殊群体,队员们在东河南村“童心港湾”为留守儿童开设非遗扎染、手工制作等特色课程,在扎染课堂上,队员们细致讲解扎染技艺的历史与工艺,手把手指导孩子们捆扎、浸染。“每一道褶皱都是独特的艺术语言,希望孩子们在动手实践中感受传统文化的魅力。”队员刘祺瑞说道。素白的布料在孩子们手中渐次绽放斑斓纹样,非遗的种子悄然播撒心田。

关怀的目光也投向乡村长者。入党55年的老党员刘培仁颤巍巍地捧出珍藏的荣誉证章,为围坐身旁的实践队员讲述峥嵘岁月。“这枚勋章是1979年颁发的,当时我们在前线……”他回忆着艰苦的环境、严苛的训练和高度紧张的戒备状态。队员们凝神倾听,深切体会到今日安宁的来之不易,更感受到肩上传承的责任。“从刘爷爷身上,我看到了信仰的力量。作为青年党员,我们要让红色基因代代相传。”队员贺振华感慨道。

文化为媒,非遗传承激活乡土基因

7月9日,实践团聚焦文化振兴,重点调研了国家级非遗灵丘罗罗腔和东河南村百年花灯制作技艺,一方面,在花灯非遗传承人王东照、瓮上称的指导下,学子们将校徽、书院徽等元素创新融入传统花灯设计,让古老技艺焕发青春创意。另一方面,通过实地走访了解到,当地村民依托花灯产业,腊月旺季增收显著,订单量攀升,充分验证“非遗+产业”发展模式的成效,为文化振兴提供了可复制的样板。

实践团深入罗罗腔剧团进行深度调研,通过“沉浸式体验+口述访谈”的方式,全方位了解这一国家级非物质文化遗产的传承现状。在剧团后台,成员们亲身参与勒头勾脸、戏服穿戴等专业化妆流程,切身感受传统戏曲艺术的独特魅力。21岁的刀马旦赵艳红向团队讲述了自己为传承技艺放弃大学深造机会的心路历程,以及剧团演职人员每年完成300余场演出的坚守故事。剧团团长郭宝宝重点介绍了“师徒制”传承体系,通过“以老带新”的模式确保具有六百年历史的罗罗腔艺术得以延续发展。通过实地调研,实践团深刻认识到:正是这种代代相传的工匠精神和文化坚守,才使得中华优秀传统文化得以薪火相传、生生不息。此次调研不仅加深了成员们对非遗保护重要性的认识,也为探索传统文化创新性发展提供了重要启示。

科技兴农,有机实践引领绿色未来

7月10日,聚焦产业振兴核心,团队深入东河南镇清泥涧村灵丘县电子商务示范区及田脊梁有机庄园。通过座谈与实地考察,了解到灵丘县将有机农业确立为乡村振兴支柱产业重点打造,特别是“国家十四五重点研发子课题”——乡村生活生产肥水全循环工程示范基地的落户,标志着“三生融合”与“三产联动”发展路径的探索。

企业负责人段卫国向团队详细介绍了有机种植技术、酵素应用、品质管控及电商营销策略。中国农业大学博士生刘宇、王乐分享了科研心路,强调有机农业的长远价值,鼓励青年投身农业创新。团队成员深入田间,观察作物生长,品尝有机蔬果,并通过书院账号直播推广灵丘有机农业的科技魅力与市场活力,向公众生动展示灵丘有机农业“变废为宝、绿色发展”的科技内涵和市场潜力。通过此项实践活动,既深化了学生对现代农业的认知,也为当地产业发展注入了青春活力。

青春答卷,知行合一赋能乡村未来

通过此次三下乡实践活动,晋中信息学院“达灵”乡村振兴促进团成员收获丰硕。见证了东河南村凭借数字治理、文化传承与产业协同,获评“山西省乡村治理示范村镇”与“山西省乡村振兴示范村”的扎实步伐;体悟了红色精神在新时代赋能发展的磅礴力量;感受了用青春温度守护“一老一小”的责任;探索了有机农业引领生态振兴的科技路径。

指导老师张艺玮表示,此次活动有效促进了学生将专业知识转化为实践能力,真正做到了知行合一。实践团将以此次调研为契机,持续深化校地合作,为乡村振兴贡献青春力量。

晋中信息学院“达灵”乡村振兴促进团的灵丘之行,既是一次深入基层的调查研究,更是一堂生动的实践育人课程。通过此次活动,青年学子们不仅见证了乡村振兴的生动实践,更坚定了服务国家战略的理想信念。他们表示,将把实践收获转化为成长动力,在乡村振兴的伟大实践中书写青春华章。

学生心得:

在这几天内,我们走进红色景点,参观雕塑群、纪念馆,在历史遗迹前聆听往昔;也深入乡村,与孩子们互动。在这过程中,我触摸到红色文化的厚重,懂得传承的意义,也感受到乡村对知识与陪伴的渴望。这不仅是一次实践,更是心灵的洗礼,让我明白要将青春力量融入乡村振兴与文化传承,让理想在奉献中闪光。

——晋中信息学院淬炼商学院·国际商学院 箕城书院 刘卓君

通过这五天对灵丘有机农业区探访,非遗、红色文化与生态农业交融,让我读懂乡村振兴的多元路径。科研人员、书记的故事更让我明白,农村发展需要年轻力量。回去后,我会分享所见所闻,让更多人关注乡村振兴的无限可能。我们把论文写在大地上,三下乡的意义,从来不止于“去了哪里”,更在于“留下了什么”。最好的时光在路上,最好的伙伴在身旁,最好的夏天在三下乡。

——晋中信息学院智能工程学院 无边书院 左健

(撰稿:李柯璇 供稿:晋中信息学院三达书院 摄影:焦宇婷 王珂玮)