当盛夏的蝉鸣掠过太谷的田野与街巷,晋中信息学院杏花书院青年之声·乡村振兴促进团在7月9日至11日的时光里,以文化为笔、以真情为墨,在乡土间写下了关于成长、传承与责任的生动篇章。志愿者们与孩子们一同触摸传统文化的温度,用书信传递心底的柔软,借创意手工编织童真梦想,更以知识为舟,载着一颗颗渴望成长的心灵驶向了远方,每一个瞬间,都在时光里沉淀成最珍贵的印记。

文化浸润:让传统与创意在指尖绽放

7月9日的太谷文化馆里,灯笼的光影为传统文化镀上了一层温暖的光晕。志愿者们先是为孩子们讲述了灯笼从宫廷华灯到民间纸笼的千年故事,当孩子们得知手中的空白灯笼曾见证华夏文明的流转时,眼中闪烁着对历史的好奇。领取材料后,他们执笔调色,让哪吒的风火轮、海绵宝宝的笑脸在灯面绽放,传统载体与童真创意碰撞出奇妙的火花。傍晚时分,点亮的灯笼如同一串串移动的星辰,孩子们举着自己的作品欢呼,光影里映出的不仅是稚嫩的笑脸,更是文化传承的种子。

而在旅程的最后一日,扭扭棒成了连接创意与梦想的纽带。7月11日,志愿者们带来的彩色扭扭棒在指尖翻飞,转眼间化作小兔子、花朵,引得孩子们跃跃欲试。他们或独自钻研展翅的蝴蝶,或合作搭建“彩虹树”,教室里此起彼伏的“我成功啦”,是创意落地的雀跃。当孩子们为作品编织故事——“这是会魔法的小鸟,能把快乐带给所有人”,静止的手工品仿佛有了生命;团队合作挑战中,“童话城堡”与“海底世界”的诞生,更让协作的默契在孩子们心中生根。

温情传递:以书信为媒,让成长有迹可循

7月10日的“情暖童心,书信传情”活动,让文字成为情感的摆渡人。案头的信纸像未展翅的蝶,等待孩子们将心事织成翅上的纹。有的孩子写下对父母的感恩,细数三下乡的每日乐趣;有的则给志愿者递上纸条,“谢谢你”“我好喜欢你”的字样虽稚嫩,却藏着最纯粹的真诚。当最后一封信念完,志愿者们忽然明白,这个夏天最珍贵的收获,不是教会了多少知识,而是让孩子们懂得:爱与成长,都值得被认真书写。

连续三日的作业辅导环节,始终是温暖的底色。从数学逻辑的拆解到语文阅读的共情,从英语单词的记忆到科学知识的运用,志愿者们俯身细语,将“不懂”化作“慢慢来”的耐心。阳光透过窗棂落在作业本上,孩子们时而蹙眉思索,时而豁然开朗,课间追逐的笑声与捧书研读的专注,共同勾勒出成长的模样。在这里,学习不是负担,而是一场带着温度的探索。

文明接力:让责任与希望在乡土扎根

旅程中,“同住一座城,共爱一个家”的文明理念始终贯穿。7月11日,志愿者们向孩子们传递环境卫生的重要性,引导他们从身边小事做起——不乱扔垃圾、爱护公共设施。这份责任意识,与扭扭棒的温度、书信的真诚、知识的积累一起,悄悄刻进夏日的记忆。当夕阳为活动画上句点,孩子们眼中的光未曾熄灭,那些收获的快乐、自信与承诺,终将在未来绽放更多精彩。

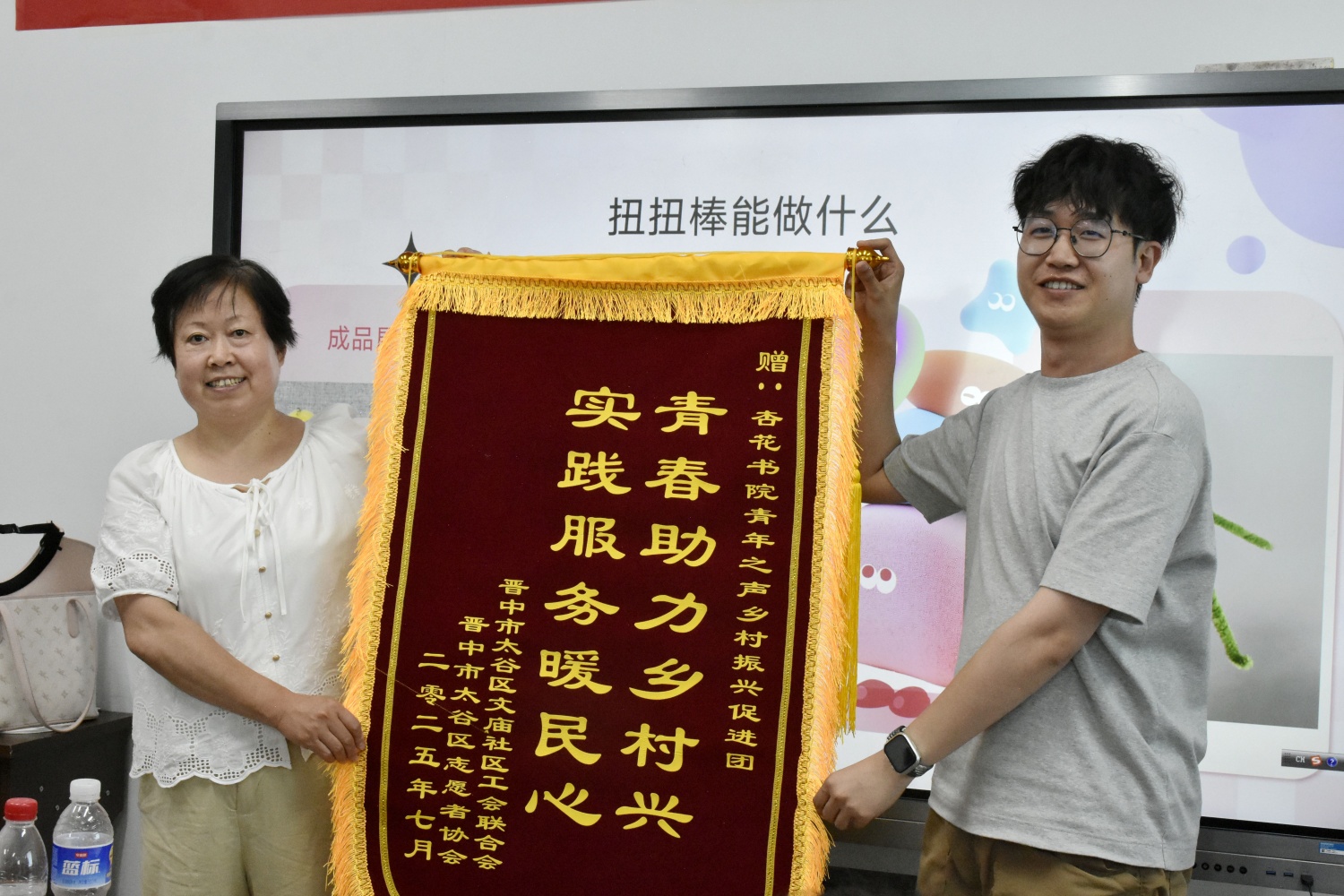

暂别是为了更好地重逢。青年之声·乡村振兴促进团与太谷的约定,早已写进风里、刻在心上。待到明年盛夏蝉鸣再响,我们定会带着更饱满的热忱、更丰盈的创意、更深厚的初心,再次奔赴这场与乡土、与童真、与成长的约定。

志愿者有话说:

最初以为是我们在陪伴孩子,后来才发现是双向的治愈。看到孩子们用灯笼画出对世界的想象,用书信表达真心,忽然懂得三下乡的意义:不是给予,而是共同生长。

——智能工程学院 王艺涵

最后一天拆扭扭棒包装时,有个孩子偷偷把自己做的小兔子塞给我,说“留着当纪念”。这段时光会成为我们都忘不了的约定——关于童真,关于成长,更关于我们与乡村共赴的未来。

——信息工程学院 乔江锋

旅程虽短,却在孩子们心中播下了文化的种子、责任的嫩芽与梦想的花苗。当夏风掠过太谷的田野,这些种子终将在时光里抽出新绿,长成属于乡村振兴的繁茂森林。

——信息工程学院 王璐

(撰稿:李志乐 摄影:韩思怡 供稿:杏花书院)